発達障害便利ツールの「ライブスピーチ」に関する情報をまとめています。

このページでは以下のポイントを押さえて情報をまとめています。

- 発達障害便利ツールのライブスピーチとは

- ライブスピーチの問題点

- ライブスピーチの解決方法

少しでも情報収集に役立てば嬉しいです!

発達障害便利ツール「ライブスピーチ」の解決方法が知りたい

発達障害便利ツールの基礎知識や、発達障害便利ツールの類似商品/サービスに関する情報をまとめています。

「発達障害便利ツールのライブスピーチとは?」

「ライブスピーチ」は、発話できないまたは発話能力を失っている人々を支援するために設計された機能で、iPhone、iPad、Macで使用できます。ユーザーは会話中にタイプして話すことができ、よく使うフレーズを保存しておくことも可能です。

「ライブスピーチの特徴」

- 電話、FaceTime通話、対面での会話中にタイプして話せる。

- よく使うフレーズを保存しておき、会話中にすばやく挟み込める。

- ALSやその他の病気で発話能力が低下するリスクがあるユーザーにも適している。

「パーソナルボイスの役割」

- ユーザーはiPhoneまたはiPadでテキストプロンプトを読んで音声を録音し、自分が話しているように聞こえる声を作成できる。

- デバイス上の機械学習を使ってユーザー情報のプライバシーとセキュリティを守り、ライブスピーチとシームレスに統合する。

「コミュニケーションの重要性」

- ALS診断を受けた人々は、自分の声で「愛している」と伝えることの重要性を強調している。

- iPhoneでわずか15分程で自分の合成音声を作成できることは、コミュニケーションにとって非常に有意義である。

- 「ライブスピーチ」は発話能力が低下した人々のコミュニケーションを支援する。

- パーソナルボイスを使って、自分らしい声で話すことが可能になる。

- コミュニケーションは家族や友人とのつながりにおいて非常に重要である。

ライブスピーチは具体的にどのような方に役立つの?

ライブスピーチは、発達障害を持つ方々や音声情報の処理に困難を感じる方々にとって有用なツールです。

発達障害を持つ方への支援

ライブスピーチは、発達障害を持つ方々がコミュニケーションを取りやすくするための支援ツールとして活用できます。特に、自閉症スペクトラム障害や注意欠陥・多動性障害(ADHD)などの状態にある方々が、自分の思いを言語化しやすくなる可能性があります。

音声情報処理に課題を持つ方への支援

聴覚処理障害(APD)など、音声情報を受け取るのが苦手な方にとって、ライブスピーチは有効なツールとなる可能性があります。テキストによるコミュニケーションが可能になることで、情報の理解が容易になります。

書字障害(LD)を持つ方への支援

書字障害を持つ方々も、ライブスピーチを活用することで、コミュニケーションのハードルを低減できる可能性があります。テキスト入力による発話機能を利用することで、書くことに苦手意識がある方もスムーズにコミュニケーションを取ることができるようになります。

- 発達障害を持つ方々がコミュニケーションを取りやすくするための支援ツール

- 音声情報を受け取るのが苦手な方にとって有効なツール

- 書字障害を持つ方々も、コミュニケーションのハードルを低減できる可能性

ライブスピーチを利用してもらいたい方々

- 非発話者: 発話能力がない、または失われつつある人々にとって、ライブスピーチはコミュニケーションを取る手段として非常に有用です。

- 発達障害を持つ人々: 自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害(ADHD)などの発達障害を持つ人々が、自分の思いを言語化しやすくなる可能性があります。

- 聴覚処理障害(APD)を持つ人々: 音声情報の処理に困難を感じる人々にとって、テキストベースのコミュニケーションが可能になります。

- 書字障害(LD)を持つ人々: テキスト入力による発話機能を利用することで、書くことに苦手意識がある人もスムーズにコミュニケーションを取ることができます。

- 高齢者: 加齢に伴い発話能力が低下する高齢者にとって、ライブスピーチはコミュニケーションの補助手段となり得ます。

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの病気を持つ人々: 筋力の低下や発話能力の喪失が見込まれる病気を持つ人々にとって、ライブスピーチは大きな支援となります。

- 一時的な発話障害を持つ人々: 手術後の回復期など、一時的に発話が困難な状態にある人々もライブスピーチを活用できます。

対象リスト

- 非発話者

- 発達障害を持つ人々

- 聴覚処理障害(APD)を持つ人々

- 書字障害(LD)を持つ人々

- 高齢者

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの病気を持つ人々

- 一時的な発話障害を持つ人々

テキストと音声が、より密接につながるように

すでに、iPhoneをはじめとするほとんどのスマホでは「音声入力」が可能であるため会話中の音声をテキストに変換することは容易になっています。ライブスピーチの意義は、テキストを音声に出力することで、より広範なコミュニケーションツールとして利用でき、かつそこに課題を感じている人にとっての救済措置となりうるということです。

補足:音声をテキストに変換する方法

- 音声入力機能の利用: iPhoneのキーボードには音声入力機能が備わっています。テキストフィールドをタップしてキーボードを表示させた後、マイクのアイコンをタップして音声を入力します。話した内容がテキストとして入力されます。

- Dictation(音声入力)機能の使用: iPhoneの「設定」→「一般」→「キーボード」→「Dictation(音声入力)」をオンにすると、キーボードにマイクアイコンが表示されます。このアイコンをタップして話すことで、音声がテキストに変換されます。

- 音声メモアプリの使用: iPhoneの音声メモアプリを使って録音した音声をテキストに変換することも可能です。録音した音声メモを共有し、メールやメッセージなどで送信する際にテキストとして出力することができます。

- サードパーティアプリの利用: App Storeには、音声をテキストに変換するためのサードパーティアプリが多数あります。例えば、Googleの「Google翻訳」アプリでは、音声入力機能を使って話した内容をテキスト化し、さらに他の言語に翻訳することもできます。

ライブスピーチの利用方法

ライブスピーチを活用するためには、対応するデバイスとOSを用意し、設定を行う必要があります。

必要な条件と準備

ライブスピーチを利用するには、iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、watchOS 10以降が必要です。

また、iPhone XS以降、iPad Air (第5世代)、iPad Pro 11インチ (第3世代) 以降、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) 以降、Apple シリコン搭載モデルの Mac、Apple Watch Series 3以降が対象デバイスとなります。

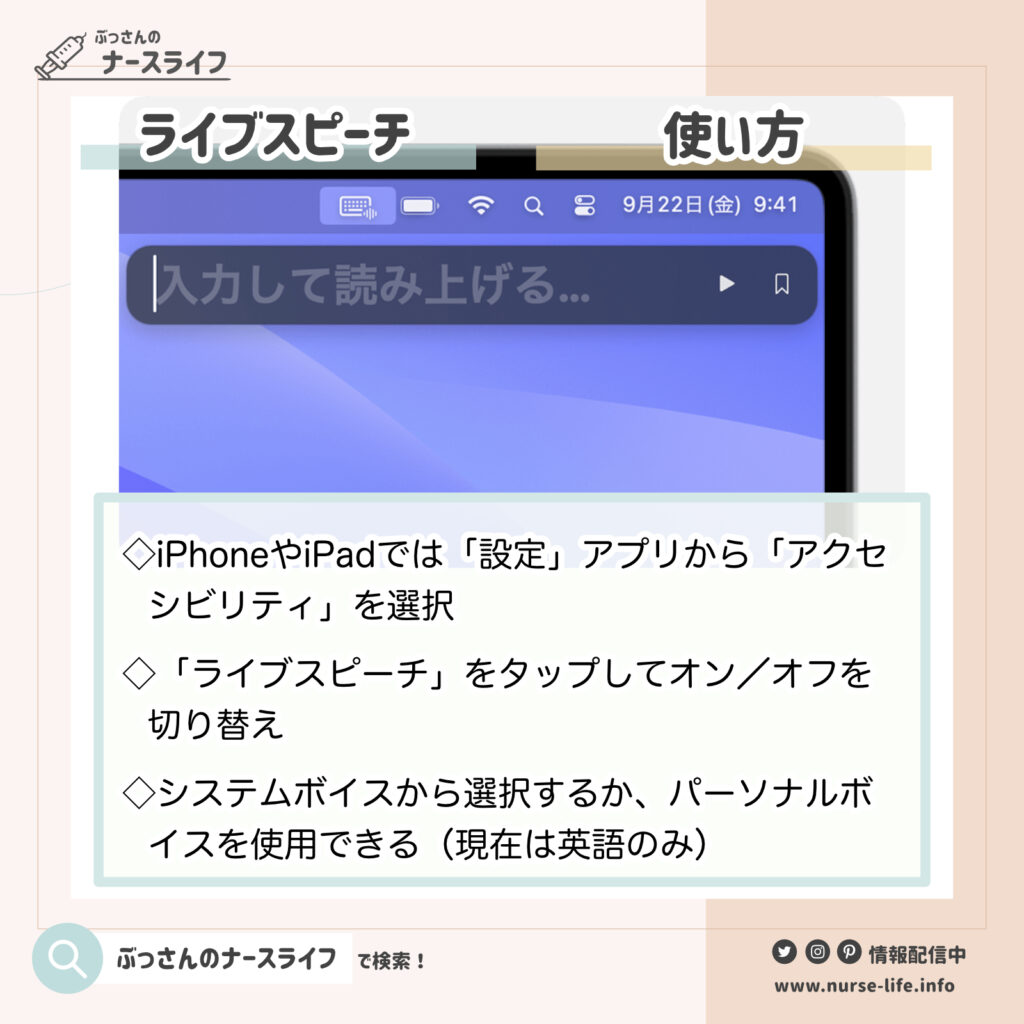

ライブスピーチのオン/オフを切り替える

ライブスピーチを使う前に、この機能をオンにしておく必要があります。iPhoneやiPadでは「設定」アプリから「アクセシビリティ」を選択し、「ライブスピーチ」をタップしてオン/オフを切り替えます。MacではAppleメニューから「システム設定」を選択し、「アクセシビリティ」をクリックして「ライブスピーチ」を選択し、オン/オフを切り替えます。Apple Watchでは「設定」アプリから「アクセシビリティ」を選択し、「ライブスピーチ」をタップしてオン/オフを切り替えます。

使用する声を選択する

システムボイスから選択するか、パーソナルボイスを使用できます(ただし英語のみ)。iPhoneやiPadでは「設定」アプリから「アクセシビリティ」を選択し、「ライブスピーチ」をタップして「ボイス」を選択し、使用する声を選びます。Macでは「システム設定」から「アクセシビリティ」を選択し、「ライブスピーチ」をクリックして「声」を選択します。Apple Watchでは「設定」アプリから「アクセシビリティ」を選択し、「ライブスピーチ」をタップして「声」を選択します。

- 対応するデバイスとOSが必要

- ライブスピーチのオン/オフを切り替える設定が必要

- 使用する声を選択する設定が必要

ライブスピーチの便利な活用方法

ライブスピーチは様々なシーンで役立つツールであり、医療従事者、教育支援、AI技術の進化によってその活用範囲はさらに広がっています。

医療現場での活用

医療従事者はライブスピーチを利用して、術後の患者や書字障害を持つ患者とのコミュニケーションを効果的に行うことができます。特に病棟での使用は、患者の声を代弁し、より良いケアを提供する上で重要な役割を果たします。

教育支援での活用

ライブスピーチは教育支援においても有効です。特に視覚情報よりも音声情報の方が伝わりやすい子供にとって、テキストを音声に変換する機能は学習をサポートする強力なツールとなります。

AI技術の進化との連携

生成AIの登場により、テキストベースのデータはより多様に作りやすくなりました。ライブスピーチとAI技術の連携により、より自然で人間らしい音声生成が可能になり、利便性の拡張が期待されます。

- 医療従事者が術後の患者や書字障害を持つ患者とのコミュニケーションに活用

- 教育支援で視覚情報よりも音声情報の方が伝わりやすい子供の学習をサポート

- AI技術の進化と連携して、より自然で人間らしい音声生成が可能に

発達障害便利ツールのライブスピーチに関する口コミ・評判

ライブスピーチの情報で、ネット上の口コミやネタバレ情報をまとめておきます。

X(Twitter)の情報

X(Twitter)検索用リンクはこちらです。「発達障害便利ツール ライブスピーチ」と検索できます。

iOS 17

— ひよどり きびお (@Hiyodori_Kibio) July 13, 2023

アクセシビリティ > スピーチ> パーソナルボイス

iPhoneであなたそっくりの声が15分で作れるようになります。

pic.twitter.com/nNbmemYjYm

サンプルまで全公開したので、ぜひiOS 17のパーソナルボイス登録して遊んでみてください。

— 堤修一 / Shuichi Tsutsumi (@shu223) September 18, 2023

音声合成に自分の声を利用する #iOS17https://t.co/UolUZQfw6e

ライブスピーチの口コミ、レビュー、評判まとめ

口コミやレビュー、評判についての情報です。

10歳、女児、学生

「こんにちは!私は10歳の女の子で、学校で勉強してるんだけど、実は読み書きがちょっと苦手なの。でもね、ライブスピーチを使い始めてから、授業が楽しくなったよ!先生が言ったことを文字にしてくれるから、わかりやすいんだ。でも、時々、声を認識してくれないこともあるから、もっと賢くなってほしいな。でもね、お友達と話すときも使えるから、すごく助かってるよ!」

10歳、男児、学生(もう一人)

「やあ!僕も10歳だよ。学校は楽しいけど、僕、人前で話すのが苦手なんだ。だから、ライブスピーチっていうのを使ってみたんだけど、これがすごくいい!自分の言いたいことを打ち込むだけで、声に出してくれるから、発表も怖くなくなったよ。ただ、時々、変な声で話すから、友達に笑われちゃうこともあるんだ。でも、だんだんと自信がついてきたから、これからも使い続けるつもりだよ!」

60歳、女性、会社員

「私は60歳の会社員です。最近、少し耳が遠くなってきたので、ライブスピーチを使ってみました。これがとても便利で、同僚やクライアントとのコミュニケーションが格段に向上しました。ただ、専門用語をうまく認識しないことがあるのが難点です。でも、全体的には大満足です。これからも仕事で活用していきたいと思います。」

ライブスピーチに関連した当サイトの参考ページを紹介

「ライブスピーチ」に関連した私が取り扱うサイトの各ページへのリンクを紹介していきます。

ADHDの知っておきたいこと

ADHDに関する情報や対策についてのお役立ち記事を紹介します。

ADHDはリマインダーをうまく使って薬の飲み忘れを減らそう!

うっかり忘れの多いADHDが安定して内服を続けるために、リマインダーの利用をおすすめします。特にiPhone標準アプリであれば家族との共有も可能なので、内服継続がしやすくなります。

ADHDでは精神科と心療内科どちらを受診すべきか悩んだ話

心の病気の症状を感じた時、「精神科」と「心療内科」のどちらを受診すべきか悩みますよね。ADHDと「新型うつ」の関係についても触れています。

ADHDで読書ができなくなった理由【集中力の使い方が不得意】

ADHDによって読書が困難になることがあります。集中力の使い方に工夫が必要です。

iPhoneユーザーおすすめ

iPhoneやiPadを使う上で便利な情報やアプリについて紹介します。

iPhone「天気アプリ」は標準でいい?もっと便利なやつはあるの?

iPhone/iPadで知っておくと便利な「天気アプリ」に関する情報をまとめています。設定を工夫すれば毎日の天気チェックがもっと便利になります。

iPhoneのスクリーン共有で「MirrorTo」が便利な理由

iMyFone MirrorToのレビュー記事になります。ゲームの配信をしながら記録用にスクリーンショットを撮影したり、スマホ画面をPCに投影して操作できる便利な機能があります。

まとめ:ライブスピーチは「音声アウトプットの基本」

最後までお読みいただきありがとうございました。

発達障害便利ツールの便利な点や、ライブスピーチの特徴をまとめました。購入の参考になれば幸いです。

まとめ:ライブスピーチの解決方法

「ライブスピーチ」の知っておきたいことまとめ

- ライブスピーチは、発話が困難な人々を支援するために設計された機能です。

- iPhone、iPad、Macで利用でき、テキストをタイプして音声化することができます。

- よく使うフレーズを保存しておくことができ、すぐに発話できるようになります。

- iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、watchOS 10以降が必要です。

- ライブスピーチをオンにするには、設定アプリからアクセシビリティ設定を行います。

- 使用する声は、システムボイスまたはパーソナルボイスから選択できます。

発達障害便利ツールの「ライブスピーチ」活用術

- 発達障害を持つ子どもには、授業中の教師の話をテキスト化して理解を助けるために活用できます。

- ADHDを持つ人は、リマインダーやアラームと組み合わせて、薬の内服忘れを防ぐために利用できます。

- 書字障害がある人は、テキスト入力によるコミュニケーションをスムーズに行うために活用できます。

- 聴覚処理障害を持つ人は、音声情報をテキスト化して理解しやすくするために利用できます。

ライブスピーチの知っておきたいよくあるQ&A

- Qライブスピーチはどのデバイスで利用できますか?

- A

- Qライブスピーチを使うにはどうすればいいですか?

- A

ライブスピーチを使用するには、まず設定アプリからアクセシビリティ設定にアクセスし、ライブスピーチをオンにします。その後、使用する声を選択し、テキストを入力することで音声化することができます。

- Qライブスピーチはどのような人におすすめですか?

- A

ライブスピーチは、発話が困難な人、発達障害を持つ人、聴覚処理障害がある人、書字障害がある人など、コミュニケーションに障害を持つさまざまな人々におすすめです。また、日常的なコミュニケーションをサポートするツールとしても有用です。

「ライブスピーチ」に関して参考になる記事リスト

発達障害便利ツールや「ライブスピーチ」に関連した当サイトの記事リストを載せておきます。

ナースライフの「発達障害」記事一覧

当サイトで、意外と読まれている記事を厳選してお届けします。

「発達障害」に関するお勧めの記事

まずは、発達障害の情報を求めて来られた方にお勧めした記事を。

内服・治療薬・副作用

基礎知識

対処法・通院

合併症・依存

管理人のサイト案内

当サイトの管理・投稿をしているぶちくまの別ジャンルのサイト情報になります。

ぶちくまどっとこむ(レビュー)

家電やiPhone、パソコンのことについての記事が多いです。何か買いたいと思った時に参考にしてみてください。

「ライブスピーチ」過去の情報

すでに古くなった情報を、まとめきれずにとりあえず放置しておく場所になります。ここはきれいになっているのが理想。

コメント

「2025 体制 医療」に関する最新情報です。

岡山大学は、2025年5月1日現在の岡山県内の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する感染状況と医療提供体制の分析を行い、定期的にデータを更新しています。感染者数は一定程度にとどまっており、感染症のパンデミックがWHOにより終了宣言されたことを受けて、日常生活が徐々に戻りつつある状況です。岡山県の専門家チームが、患者報告数や医療体制のデータを整理し、わかりやすく情報提供を行っています。今後も感染予防対策の参考として、情報を継続的に発信していく意向です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003107.000072793.html

「お菓子 高橋 現場」に関する最新情報です。

俳優の高橋光臣さんが5月5日にInstagramを更新し、出演中のドラマの撮影現場に手作りのマドレーヌを差し入れした様子を公開しました。動画ではお菓子作りの過程が紹介され、撮影現場での北川さんとのツーショットも披露されています。高橋さんは「手間は掛かったけど、現場の皆様に喜んでもらえて嬉しかった」とコメントし、視聴者からは「プロすぎ」「すごい」といった反響が寄せられました。また、彼はお菓子作りに関する書籍も出版しており、初心者向けのレシピを紹介しています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_681ef584e4b06987bce1176f

「ai 会議 2025」に関する最新情報です。

会議AIエージェントのRimoは、2025年5月8日に開催された「Startup JAPAN EXPO 2025」のピッチコンテスト「Dream Pitch」で優勝しました。代表の相川直視氏が「会議を資産にAI議事録サービス『Rimo Voice』」をテーマにプレゼンテーションを行い、AIによる会議の効率化や生産性向上について説明しました。この優勝により、2025年冬に予定されている「Dream Pitch」本選への出場権を獲得しました。RimoのAI議事録サービス『Rimo Voice』は、日本語特化の高速・高精度な議事録生成を実現しており、1時間の音声データを約5分でテキスト化します。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000064239.html

「ai soundcloud content」に関する最新情報です。

タイトル: SoundCloudがユーザーコンテンツのAIトレーニングを許可する方針を変更

最近、多くのコンテンツホスティングやソーシャルメディアプラットフォームが、ユーザーの投稿を利用したAIトレーニングを許可する方針を採用しています。SoundCloudもその一環として、2024年2月に利用規約を更新し、AI技術との相互作用についての明確化を図りました。これにより、パーソナライズされた推薦やコンテンツの整理、詐欺検出などの用途でAIを活用することが可能になります。

SoundCloudは、アーティストのコンテンツをAIモデルのトレーニングに使用したことはなく、今後もアーティストを支援するためにAIを活用する方針です。具体的には、音楽推薦の改善やプレイリストの生成、コンテンツの整理、詐欺行為の検出などが含まれます。SoundCloudはアーティストの権利を尊重し、コミュニティとの対話を続けながら、責任を持ってAI技術を導入していくことを約束しています。

https://techcrunch.com/2025/05/09/soundcloud-changes-policies-to-allow-ai-training-on-user-content/

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールが提供されています。特に、東京大学が開発したグループ型対話システムが注目されており、これは生理前症候群(PMS)の緩和に期待されています。多くの女性がPMSに悩まされている中、サポートを得ることが難しい現状があります。このシステムは、複数のチャットボットと同時に対話することで、プライバシーや心理的安全性を保ちながら、63人を対象に約2か月の実験を行い、1対1のチャットよりも感情表現が豊かになる傾向が見られました。これにより、PMSによる孤立感や周囲への相談のしづらさが軽減されることが期待されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250509/premenstrual-syndrome.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの最新医療ニュースや情報を提供する総合サイトでは、顕微鏡的多発血管炎(MPA)に関する新たな研究成果が紹介されています。大阪大学の研究により、MPAの発症や悪化に関与する好中球の特徴が明らかになりました。具体的には、MPA患者の末梢白血球に対してシングルセル解析が行われ、IFN-γ刺激を受けた「悪玉」好中球が誘導されることが判明しました。また、血中のIFN-γ濃度がMPAの予後を予測するバイオマーカーとしての臨床応用が期待されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250509/mpa-2.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、金沢大学を含むチームがナノ粒子を用いたがん治療の新戦略を発表しました。この戦略では、がん細胞や腫瘍血管、免疫系を標的とした薬物治療が行われており、薬剤耐性の問題が課題とされています。また、TEC(腫瘍内環境)に到達しやすい利点を持つ新しい薬剤が求められています。特に、TECを標的にしたリポソーム(LNP)や自然免疫を活性化するLNPの開発が進んでおり、これらを併用することで腫瘍血管を選択的に破壊する効果が確認されています。併用療法は既存の血管破壊剤(VDA)よりも顕著な効果を示し、ヒトのがん細胞移植モデルでもその治療効果が実証されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250509/lnp-fas-sting.html

「医療 ツール サイト」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に注目されているのは、東京大学が開発した時間栄養学のツール「CNBQ」です。このツールは、食行動を簡便に測定することを目的としており、時間栄養学の観点から食に関する行動を包括的に評価する必要性が強調されています。CNBQの妥当性が検証され、従来の食事日記と同等の結果が得られることが確認されました。今後、CNBQを活用した大規模な時間栄養に関する研究が期待されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250508/cnbq.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に、大腸カプセル内視鏡に関する研究が紹介されており、日本人においても大腸腫瘍の検出や炎症部位の確認に有用であることが示されています。これまで日本での大規模研究はなかったものの、1,006人の患者を対象にした結果、大腸全体を観察できたのは86.1%で、ポリープの大きさが6mm以上の場合の腫瘍発見感度は92%、10mm以上では89%でした。また、次回も大腸カプセル内視鏡を希望する患者の割合は63%に達しています。

https://www.qlifepro.com/news/20250508/colocam-j.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に、大阪公立大学が開発した高齢者向けリハビリテーションの新技術「ボッチャXR」に注目が集まっています。この技術は、従来のリハビリが抱える単調さや継続の難しさを克服することを目指しています。研究では、健常高齢者を対象にボッチャXRと従来のボッチャ、トレッドミル歩行の効果を比較した結果、ボッチャXRは従来のボッチャと同等のポジティブな気分を促進し、トレッドミルよりも高い活動量を示しました。今後、病院や介護施設での実用化に向けた検証が進められる予定です。

https://www.qlifepro.com/news/20250508/xr.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に、高齢がん患者においてナイーブT細胞が少ないことが指摘されており、免疫チェックポイント阻害薬による治療効果の増強が重要である可能性があります。また、免疫チェックポイント阻害薬の治療効果に年齢による差は見られないことも報告されています。サイトでは、これらのトピックに関連する海外の記事も紹介されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250508/immune-checkpoint-inhibitor.html

「医療 美容 学会」に関する最新情報です。

「第18回 日本美容医療学会 研究会」が2025年4月25日に大阪で開催され、「理想のさらに一歩先へ」というテーマのもと、多くの美容外科医や形成外科医、再生医療の専門家が集まりました。全国から47名の医師が参加し、11の演題が発表されました。特に「Live surgery」が注目され、安全かつ効率的な手術手技を学ぶ貴重な機会となりました。

講師には、寺西宏王代表理事(TCB東京中央美容外科理事長)や荻野晶弘教授(東邦大学医療センター大森病院)が名を連ねました。発表内容には、眼瞼手術や輪郭形成、若手美容外科医を対象とした「第8回二重埋没グランプリ」などが含まれ、手術手技の向上を目指しました。

次回の研究会は2025年7月25日に予定されており、さらなる技術革新と研究成果の発表が期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000127002.html

「現場 北川 差し入れ」に関する最新情報です。

北川景子さんが主演するドラマ『あなたを奪ったその日から』の撮影現場で、高橋光臣さんが手作りのマドレーヌを差し入れしたことが話題になっています。高橋さんは自身のSNSで、金箔チョコレートやラズベリーを添えたストロベリーチョコレート、ホワイトチョコに桜の花のデコレーションを施した3種類のマドレーヌを紹介し、現場のスタッフや北川さんに喜んでもらえたことを嬉しく思っていると語りました。彼はスイーツ作りに情熱を持ち、3月にはスイーツ本も出版しています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_681abef4e4b0c2b15d96b06c

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に、千葉大学の研究により、ロコモティブシンドロームとメタボリックシンドロームの関連性が明らかになりました。調査結果によると、メタボリックシンドロームの該当者はロコモのリスクが高く、特に50代の男女において顕著です。このため、ロコモとメタボの同時健診が重要であることが示されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250507/locomotive-syndrome.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究によると、配偶者が糖尿病を患っている場合、本人のうつ病リスクが8%上昇することが示されています。また、配偶者の心血管疾患(CVD)がこのリスクの一因となる可能性があることが明らかになりました。糖尿病患者の家族に対しては、包括的なメンタルサポートを提供することが重要であるとされています。

https://www.qlifepro.com/news/20250507/diabetes-4.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究によると、HPVワクチンの接種割合は「地域の困窮度」と「近隣の接種機関数」に影響されることが明らかになりました。特に、接種率が最も高いのは困窮度が低く、近隣に接種機関が多い地域であり、逆に困窮地域では接種率が低い傾向があります。このため、HPVワクチン接種の促進や格差の縮小には、社会環境要因に着目したアプローチが重要であるとされています。

https://www.qlifepro.com/news/20250507/hpv-vaccine-2.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報を医療従事者に提供しています。最近の研究では、ADHD治療薬が心臓に与える影響について検証が行われ、サンパウロ大学のLuis Farhat氏は、ADHD治療薬の使用者に対して血圧と脈拍のモニタリングが必要であると強調しています。この研究結果は、今後の臨床ガイドラインに反映されるべき重要なものであり、中枢神経刺激薬だけが心血管系に悪影響を及ぼすと考える医療従事者にとって、重要な示唆を提供しています。

https://www.qlifepro.com/news/20250507/adhd-9.html

「北朝鮮 医療 がん」に関する最新情報です。

北朝鮮の医療状況は非常に厳しく、早期のがん発見が困難であり、結核は致命的な病とされています。平壌のロシア大使館は、北朝鮮医師の研修をモスクワの医療施設で行う方針を示しましたが、医療インフラの劣悪さが問題です。医療活動に必要な水道や電力が不足しており、検査や手術が十分に行えない状況です。電力の不安定さにより医療機器が頻繁に故障し、病院では非常用発電機があるものの、患者がガソリンを持参しなければ手術を受けられないという現実があります。

http://www.asahi.com/articles/AST537JM9T53UHBI01TM.html?ref=rss

「ai microsoft quarter」に関する最新情報です。

マイクロソフトのEVP兼CFOであるエイミー・フッドは、2025年度第3四半期の決算発表の際、同社が6月にAIの能力制約に直面する可能性があると述べました。彼女は、需要が同社のデータセンターの稼働能力を上回るため、顧客がAIサービスの中断を経験するかもしれないと警告しました。また、CEOのサティア・ナデラは、今四半期に10カ国と4つの大陸に新たなデータセンターを開設したことを報告しました。

https://techcrunch.com/2025/04/30/microsoft-expects-some-ai-capacity-constraints-this-quarter/

「musk tesla board」に関する最新情報です。

テスラの取締役会は、エロン・マスクの後任を探し始めたと報じられています。これは約1ヶ月前からのことで、同社は抗議活動や売上の減少、利益の縮小に直面しており、マスクが政府支出削減に関与している間に行われました。取締役はマスクに対し、テスラにもっと時間を割く必要があると懸念を伝え、彼もそれに応じて5月からはテスラにより多くの時間を割くと投資家に約束しました。

マスクの政府活動は、テスラにとって10年以上ぶりの年間売上減少をもたらし、彼の政治的立場が一部の消費者に対するブランドイメージを損なう結果となりました。その影響は急速で、テスラの市場価値は昨年12月の1.5兆ドルから現在は約9000億ドルにまで下落しています。

https://techcrunch.com/2025/04/30/teslas-board-reportedly-sought-a-successor-while-musk-wheeled-around-washington/

「医療 情報 サイト」に関する最新情報です。

この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に注目すべきは、日本人小児における喘鳴の研究で、中学生までの子どもを対象に5つの喘鳴タイプを特定することに成功した点です。この研究では、喘鳴タイプと肺機能低下、IgE感作との関連が初めて検討され、持続性喘鳴の子どもでは肺機能が低下し、FeNO値が上昇することが示されました。また、日本では早期の適切な治療が肺機能低下を防いでいる可能性が示唆されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250501/japan-wheezing.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に注目されているのは、ロシュが発売した「ルミラ」という新しい検査機器で、心不全リスクや糖尿病、感染症などを手軽に測定できる点です。日本の超高齢化社会において、クリニックなど身近な場所での医療ケアの重要性が増しており、「ルミラ」はコンパクトながら幅広い疾患に対応できる特徴を持っています。心不全のバイオマーカーである「NT-proBNP」を指先からの血液で測定できることも大きな利点です。

https://www.qlifepro.com/news/20250501/lumira-poc.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、神経変性疾患においてATPが病的タンパク質の凝集を防ぐことが発見されました。神経変性疾患では細胞内に不溶性タンパク質が蓄積することが問題ですが、ATPはタンパク質の溶解性を高める働きがあり、細胞内ATP濃度が軸索原形質の粘性と負の相関を持つことが示されています。この研究により、ATPの産生を促進することで、軸索内のタンパク質凝集体を可溶化できる可能性が示唆されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250501/neurodegenerative-diseases.html

「離れ おき おき 逃げ道」に関する最新情報です。

この記事では、発達障害の子どもを育てる親が心の健康を保つために、ケアから一時的に離れることの重要性について述べています。特に、休息を取ることが「新常識」となっている現代において、親自身のケアが必要であることが強調されています。「愛する我が子のため!」という思いから一時的に距離を置くことが、親の精神的な負担を軽減し、より良いケアにつながるとしています。

https://toyokeizai.net/articles/-/870454?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「atm 利用 システム」に関する最新情報です。

三井住友銀行は29日未明に発生したシステム障害により、関西を中心に50カ所の支店や出張所でATM取引やサービスが利用できなくなっていると発表しました。障害は午前1時20分頃に発生し、復旧の見通しは立っていないとのこと。影響を受けた顧客には、大阪本店営業部や神戸営業部、阿倍野支店などで臨時の現金払い戻しが行われています。

http://www.asahi.com/articles/AST4Y0VSBT4YULFA024M.html?ref=rss

「女性 学校 発言」に関する最新情報です。

イギリスの学校で女性蔑視が増加しているという調査結果が報告されています。教師たちは、男子生徒が女性に対して差別的な発言をしたり、女子生徒や女性教職員に対して不適切な行動をとったりする事例を目撃しています。特に「誰にも知られなければレイプにはならない」という発言が問題視されており、インターネットやSNSの影響が大きいとされています。

調査では、女性差別的な言動やセクハラが学校での重大な懸念事項であることが明らかになり、教師の多くがオンライン上のミソジニーが学校に与える影響を懸念しています。さらに、教師たちは生徒に対して教育を行っているものの、学校外での影響を受けた生徒の態度を改善することは難しいと感じています。

この問題に対して、イギリスのスターマー首相は関連するドラマを学校や議会で視聴できるようにすることを提案し、教育現場での意識向上が求められています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/classroom-misogyny_jp_67f34d9ce4b0b8ddefde6d1d

「福田 女性 感じる」に関する最新情報です。

福田萌さんは、3児の母として、また女性として自己実現と家事・育児のバランスを追い求めることが難しいと感じています。シンガポールに移住し、夫の中田敦彦さんと共に生活しながら、タレント活動や母親同士のサロンを提案するなど多忙な日々を送っています。彼女は、自分の欲求を追求することが夢物語のように感じることや、家族との時間を大切にしながらも自己実現を目指すことの難しさについて率直に語っています。この経験をもとに、彼女の思いや生活の様子が書籍としてまとめられています。

https://gendai.media/articles/-/151364

「ai 生成 生成 ai」に関する最新情報です。

病院経営者向けのカンファレンス「日本医療生成AIフォーラム2025」が2025年7月9日に東京と大阪で開催されることが決定しました。このフォーラムでは、医療と生成AIの融合をテーマに、病院経営者による講演やパネルディスカッションが行われ、生成AIの実践的な活用事例や導入効果について具体的な議論が交わされます。参加は無料で、対象は400床以上の病院経営者に限られています。主催はUbie株式会社で、事務局へのお問い合わせも可能です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000146.000048083.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールが提供されています。最近、ノバルティスの治療薬「アトラセンタン」が原発性IgA腎症に対してFDAから迅速承認を受けました。この薬は1日1回経口投与され、RAS阻害薬を含む支持療法に追加可能です。プラセボ対照の第3相試験では、ベースラインの総タンパク尿が1g/日以上の患者を対象に行われ、プラセボと比較して36.1%のタンパク尿減少が6週目に確認され、その効果は36週時点まで持続しました。また、過去の報告と同様に良好な安全性プロファイルが示されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250424/atrasentan.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、スプリント走のパフォーマンス改善にメトロノームを用いた指導が有効である可能性が示されています。特に、中学生を対象にした実験では、テンポに応じたスプリント走のピッチやストライドをビデオカメラで測定・解析した結果、遅いテンポではストライドが増加し、速いテンポではピッチが増加することが確認されました。この成果により、実践的なトレーニング指導法の確立が期待されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250424/sprint-running.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、社会的闘争における勝敗を分ける神経回路が発見されました。具体的には、哺乳類の同種間の闘争行動が手綱核から脚間核に至る2本の神経回路によって制御されていることが示されています。また、ゼブラフィッシュの敗者の神経回路と類似したマウスの回路を人為的に遮断することにも成功しました。これにより、社会的上下関係における闘争の勝敗を制御するメカニズムの理解が進むことが期待されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250424/habenular-nucleus.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、自己免疫性小脳失調症に関連するKLHL11抗体測定系が日本で初めて確立されました。この研究により、原因不明の小脳性運動失調症と自己免疫の関連が明らかになりつつあり、KLHL11抗体の存在が早期診断に役立つ可能性が示されています。特に、典型的な症状が見られない症例でもKLHL11抗体が陽性であることが確認され、今後の診断手法において重要な進展が期待されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250424/klhl11-antibody.html

「legal ai noxtua」に関する最新情報です。

Noxtuaは、ドイツの法制度に特化したソブリンAIを開発するスタートアップで、9200万ドル(約8120万ユーロ)のシリーズBラウンドを調達しました。もともとはスマートフォン向けのプライバシー重視のAIを開発していたXaynが、法的分野に特化した方向に転換した結果です。NoxtuaのAIは、法的な問題を調査し、法的文書を分析・作成する能力を持ち、特にドイツの厳しい法的コンプライアンスに対応しています。C.H. Beckから提供される5500万件の文書を含むデータは、その精度にとって非常に重要です。C.H. Beckの取締役会メンバーであるクラウス・ヴェーバー教授は、「Noxtuaのヨーロッパの法的AIに対するビジョンは、我々の価値観と一致しており、革新戦略の基盤となる」と述べています。

https://techcrunch.com/2025/04/22/noxtua-raises-92m-for-its-sovereign-ai-tuned-for-the-german-legal-system/

「社会保険労務士 障害年金 よく」に関する最新情報です。

この記事では、障害年金の申請に際して「社会保険労務士」(社労士)に依頼することの利点について述べています。著名な漫画家かなしろにゃんこ氏と日本福祉大学教授の青木聖久氏の対談を通じて、社労士の専門知識や経験が障害年金の申請をスムーズに進める助けになることが強調されています。社労士は、書類作成や関連するアドバイスを行い、申請の迅速化を図ることで、受給額の増加にもつながる可能性があります。特に、障害年金の請求が難しいケースにおいては、専門家のサポートが重要であるとされています。最終的に、社労士に依頼することは「コスパ」が良くなる可能性があると結論づけられています。

https://gendai.media/articles/-/150814

「がまん 教育 50」に関する最新情報です。

この記事では、50年近くのキャリアを持つベテラン医師が、発達障害児の教育において「砂時計」を使用する理由について述べています。発達障害は近年増加しており、その診断や教育方法が重要視されています。医師は、発達障害の子どもたちが「がまんする」ことを学ぶことが社会的妥協の第一歩であると強調し、待つことの重要性を教えています。

特に、子どもが待つことに対する不安を軽減するために、砂時計を用いることを提案しています。砂時計を使うことで、視覚的に時間の経過を理解しやすくし、待つことができた際には褒めることで、ポジティブな学習体験を促進します。この方法により、子どもたちは自然に待つことができるようになるとしています。

https://gendai.media/articles/-/147421

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究によると、要介護認定を受けていない高齢者において、骨折が嚥下障害やうつ症状の増加に関連していることが示されています。調査対象となった1.1万人の高齢者の中で、骨折回数が多いほど日常生活動作(ADL)やうつ症状が悪化する傾向が見られ、特に嚥下障害との関連が強いことが確認されました。今後は追跡調査を通じて、骨折が健康に与える影響をさらに解明する予定です。

https://www.qlifepro.com/news/20250423/older-adults-2.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、心ファブリー病に関連するスプライシング異常を修復する低分子化合物が開発され、特に東アジアでは心臓に関連するライソゾーム病が多く見られます。既存のスプライシング制御化合物は、患者由来の心筋細胞においてα-ガラクトシダーゼ活性を有意に回復させることが示されています。また、高用量治療が必要なRECTASの課題を克服するために「RECTAS-2.0」が開発され、経口投与によって変異導入マウスの心筋組織でスプライシングの回復が確認されました。

https://www.qlifepro.com/news/20250423/rectas-2.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、小児アレルギーに関する多項目検査が感作パターンの解明に役立つことが示されています。また、中小の医療機関ではアレルギーの血液検査結果が出るまでに時間がかかることが課題とされています。新たに開発された血液少量・短時間・多項目のアレルギー検査キットは、3歳未満の乳幼児において従来の単項目測定法と同等の感度と精度を確認し、感作状態をパターン分類できることが検証されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250423/pediatric-allergies.html

「ライブ ジャパン ビューイング」に関する最新情報です。

株式会社アミューズは、コーポレートサイト「TOPICS」において、ライブ・ビューイング・ジャパン(LVJ)の執行役員・馬場恭平のインタビューを公開しました。LVJは2011年からコンサートや舞台、イベントを国内外の映画館で中継する事業を展開しており、アジア市場への進出を目指しています。馬場は、アジアと日本を繋ぐハブになることを目標に掲げ、コロナ禍前からの挑戦を続けています。新会社LVEの設立や、アジア向けコンテンツの展開についても言及し、楽しみながらチャレンジする姿勢を強調しています。LVJは、ライブエンターテインメントの中継に加え、インターネット配信や新規IPの企画開発も行っています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000645.000002883.html

「jo jo 鶴房 鶴房」に関する最新情報です。

JO1の鶴房汐恩さんが東京ドームでのイベントを振り返り、20枚の写真を公開しました。ファンからは「楽しかったよ!」といった温かい声が寄せられています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_680703a3e4b052543c13c7f1

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールが提供されています。筑波大学の研究によると、月経随伴症状の重症度に影響を与える因子として「運動習慣」が挙げられています。特に、若年女性の運動習慣の有無による症状の重症度や生活習慣の違いが調査され、運動習慣がない女性は高いストレスレベルを示し、朝食摂取頻度が低いことが関連していることが分かりました。この結果から、個々の生活習慣に応じた対策の重要性が示唆されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250422/menstruation-relatedsymptoms.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、重症小児炎症性腸疾患(IBD)患者において新たな遺伝子変異であるTRAF3が同定されました。このTRAF3遺伝子は自己免疫疾患や免疫不全と関連があるものの、IBDとの関連性はこれまで不明でした。TRAF3変異を持つIBD患者は、活動期において免疫グロブリンの値が高く、抗IL-12/23p40抗体治療により改善が見られました。このように、患者の遺伝情報に基づく治療アプローチがIBDの個別化医療の実現に寄与する可能性が示唆されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250422/traf3-ibd.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールが提供されています。最近の研究では、肝細胞がんの新たな診断・予後マーカーとして血中タンパク質FOLR1が発見されました。このマーカーは、特に幹細胞性の強い肝細胞がんサブタイプで顕著に発現し、肝細胞がん患者の血清FOLR1濃度は大腸ポリープや慢性肝疾患群と比較して有意に上昇しています。また、AFPとの組み合わせにより診断精度が向上することが示されています。これにより、非侵襲的な診断手法の必要性が高まっています。

https://www.qlifepro.com/news/20250422/afp-folr1.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトでは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、肥満の新たな治療標的としてマクロファージ表面のEva1が注目されています。Eva1は肥満に伴う脂肪組織のリモデリングに関与しており、全身でEva1が欠損したマウスは高脂肪食を摂取しても肥満を抑制することが確認されました。また、脂肪細胞特異的にEva1を欠損させても影響は見られませんでした。さらに、細胞移植実験により、マクロファージにおけるEva1の発現が肥満の発症に重要であることが判明し、肥満関連の代謝疾患に対する有望な治療手段となる可能性が示唆されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250422/eva1-metabolism.html

「子ども 砂漠 行方不明」に関する最新情報です。

アリゾナ州セリグマンで行方不明になった2歳のボーデン・アレンさんが、飼い犬のアナトリアン・ピレニーズのバーフォードによって無事に保護されました。アレンさんは自宅を出た後、約16時間行方がわからなくなり、約11キロ離れた農場で発見されました。農場の経営者スコッティ・ダンドンさんが犬に導かれて子どもを見つけたと語っています。アレンさんは軽い怪我と脱水症状があったものの、健康には問題がありませんでした。ダンドンさんはバーフォードにご褒美としてリブアイステーキを与え、「最高の犬」と称賛しました。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6803334ae4b0181a623efdd7

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。最近の研究では、新たにオートファジー関連分子「HEATR3」が同定され、クローン病の発症に関与する可能性が示唆されています。また、オートファジーが病原体を認識する仕組みは未解明であり、HEATR3を介した細菌の排除にはLC3との相互作用が重要であることがわかっています。さらに、HEATR3はオートファジーに依存せず、損傷した細胞膜を感知して異物を排除する機能を持つことが明らかになっています。

https://www.qlifepro.com/news/20250421/heatr3.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

医療従事者向けの総合サイトでは、最新の医療ニュースや情報、ツールが提供されています。最近の研究では、慢性咳嗽の治療において新たな感覚細胞群が発見されました。特に、咽頭や喉頭の化学環境変化や生理学的機序については未解明な部分が多く、上皮細胞と神経細胞の情報連絡の仕組み「チャネルシナプス」に注目が集まっています。この研究では、求心性迷走神経との間にチャネルシナプスを形成する希少な化学感覚細胞が発見され、喉頭タフトや咽頭2型味細胞が侵害化学物質に反応して咳や嚥下反射を誘発することが示されています。

https://www.qlifepro.com/news/20250421/t2r-calhm3.html

「医療 サイト ツール」に関する最新情報です。

この医療総合サイトは、医療従事者向けに最新の医療ニュースや情報、ツールを提供しています。特に注目されるのは、アジア人の免疫細胞データベース「AIDA」の構築です。このデータベースは、免疫疾患研究における活用が期待されており、既存の遺伝データベースが欧州系に偏っている中、アジア系集団の免疫細胞の特性を明らかにすることを目指しています。具体的には、アジア5か国から集めた126万個の「健康な」免疫細胞をプロファイリングし、アジア系集団内でも免疫細胞の特徴に多様性があることが判明しました。

https://www.qlifepro.com/news/20250421/aida.html

「2025 体制 医療」に関する最新情報です。

岡山大学は、2025年4月10日現在の岡山県内の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況と医療提供体制についての分析を発表しました。このデータは、岡山県の公式サイトに公開されている患者報告数や医療体制の情報を基に、専門家チームによってまとめられています。今後、毎週更新される予定です。パンデミックがWHOによって終息宣言された後、岡山県でも通常の生活が戻りつつありますが、引き続き感染予防策の参考として情報提供が行われています。分析には、岡山大学の研究者や医療機関の専門家が参加しており、感染状況や医療体制の理解を深めるための資料として活用されることが期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003052.000072793.html

「利用 介護離職 アンケート」に関する最新情報です。

最近の企業アンケートによると、介護休業や休暇制度が十分に利用されず、介護離職が防げていない実態が明らかになりました。5千社以上の企業のうち、介護離職者が出た企業の55%が、制度を利用せずに離職したと回答しています。背景には、制度の周知不足や代替要員の確保の難しさがあるとされています。2024年度には、介護を理由とした退職が発生した企業は全体の7.4%で、大企業では12%、中小企業では7%でした。特に、介護離職者が出た企業の中で、制度利用がなかったのは大企業で38.8%、中小企業で56.3%に上ります。新たに改正された法律により、企業は介護離職を防ぐための環境整備が義務づけられています。

http://www.asahi.com/articles/AST4L35KXT4LULZU001M.html?ref=rss