アスペ、というのはネットスラングです。医療者が使う言葉ではありませんが、キャッチーで使いやすい言葉でもあります。誹謗中傷の意味合いが強いので、公式に説明する際に使う言葉としては相応しくありません。

既に看護師資格を持っている方であれば、発達障害の一種であることは基礎知識として知っている方も多いことでしょう。

でも、実際のところASDの看護って何なのかわからないよね

という方に、身近な例題を踏まえながら、ASPなどの「自閉スペクトラム障害」について、看護師が知っておきたいことを、精神科看護師に従事していた私のメモレベルではありますがお伝えできればと思います。

ASDの基本的知識

まず、ASDについて、辞書的な部分の解説をしていきます。

アスペルガー症候群とは

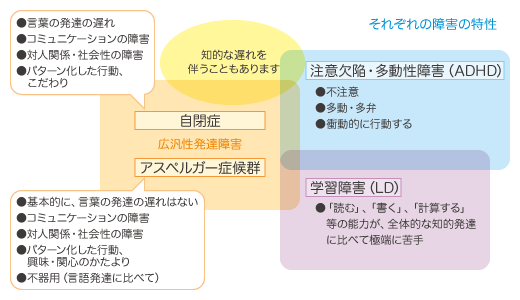

アスペルガー症候群は、広汎性発達障害に含まれる発達障害の一種です。

これまでは、自閉症や、高機能広汎性発達障害、アスペルガー症候群などと言い分けたりしていましたが、2013年以降は、アメリカ精神医学会(APA)の診断基準DSM-5で自閉スペクトラム症(ASD;Autism Spectrum Disorder)としてまとめられる言い方が定着しています。

自閉症スペクトラムとは、先天的な脳機能障害で約100人に1人の割合で発症していると考えられています。これまでは、知的障害を伴うものを「自閉症」、知的には問題にならないものの社会適応が難しい障害として「アスペルガー症候群」などと使い分けてきました。

このページでのASD

このページでは、私が書くのが面倒なのでASDと省略して記述しています。タイトルのアスペは、読者にわかりやすいような表現として選びました。

精神科看護師が考える「ここまで知っておくといいな」という内容でまとめていきます。医学に知識のない方でもざっくりとしたことが知りたい、子供の特性が気になる、くらいであればわかる内容にします。

医学的な見解が知りたい方は専門サイトをお勧めします。

ASDの原因とは

ASDの原因は特定されていません。

育て方が全てではないが、無関係でもない

いわゆる「親の育て方」が原因というわけではありません。一方で、遺伝的な要因は疑われるので、親が全く関与しないかといえばそうでもなく、環境的な要因と遺伝的な要因が組み合わさっていると考えられています。

結局、うちの子がASDなのは、私が原因ってこと?

と、自分を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、親の自尊心が損なわれれば当然、こどもにも影響するので、子供のためにできることを始めていけばいいと思います。

ASDとはどう定義されているか

まずはDSM-5という精神科疾患の診断に使われる基準を見ていきます。

A:社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害(以下の3点で示される)

①社会的・情緒的な相互関係の障害。

②他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーションの障害。

③年齢相応の対人関係性の発達や維持の障害。

B:限定された反復する様式の行動、興味、活動(以下の2点以上の特徴で示される)

①常同的で反復的な運動動作や物体の使用、あるいは話し方。

②同一性へのこだわり、日常動作への融通の効かない執着、

言語・非言語上の儀式的な行動パターン。

③集中度・焦点づけが異常に強くて限定的であり、固定された興味がある。

④感覚入力に対する敏感性あるいは鈍感性、あるいは感覚に関する環境に対する普通以上の関心。

C:症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもある。

D:症状は社会や職業その他の重要な機能に重大な障害を引き起こしている。

(参照:DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル)

実生活でみる、ASDのポイント

これを、少しわかりやすく言い換えていくと、以下のポイントが「ASDっぽさ」と考えていいと思います。

- 「空気が読めない」感じのコミュニケーションの取りづらさ

- 興味・関心が狭く深い=オタク気質

- 儀式的に、同じことを繰り返す

- 感覚過敏・鈍麻で、他のひとが気づかないことにも気が付く、気にする

個人的には、空気読めないのもオタクに対しても偏見はないのですが、なるべくキャッチーな表現の方が「世の中にたくさんいるよ」というメッセージになるかと思い表現しました。

ただ、注意してもらいたいのは、前述の通り脳機能の障害なので、「こういうのって誰にでもあるよね」で解決してはいけない問題だということです。

定型発達用に作られた枠組みの社会だからこそ生きづらいわけで、その枠に押し込もうとせずに、歪な形も受け入れられる社会の寛容さが必要です。ただ、型にはめられて育った家族が受け入れるのは、容易ではありません。

気合や根性や努力で解決するものではありません。定型発達(普通)の人が考える「頑張る」ベクトルでASDを考えると、正反対の方向へ進みかねません。

型枠にはめるのではなく、飛び出た部分があっても本人の特性として受け入れて、活用できるようにシフトしていくべきなのが、これからの発達障害の理解だと言えます。

合併しやすい疾患・症状

- 精神遅滞・知的能力障害:45%

- 注意欠如多動症:28-44%

- チック障害:14-38%

- 不眠障害:50-80%

- 不安障害:42-56%

- うつ病:12-70%

- てんかん:8-30%

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai33/sankou3.pdf

抜粋ですが、合併症として多い疾患は上記のように報告されています。

ADHDとの合併はよくあるので、診断でも注意して鑑別されるので見落とされることは少ないのです。ただ、注意したいのは感情障害なども併発して「生きづらさ」に繋がること、それを周囲が理解しづらいことです。

ASDの場合、内的な世界に入り込んで周囲とは相容れない局面が多いのですが、周囲の言動に無頓着なわけではなくなんだったら「傷つきやすい、打たれ弱い」という特徴もあります。

健常者からすると「自分勝手」な感じもするけど、言い換えれば自分のペースじゃないと生きづらい障害とも言えます。

自閉って、なんだ? 看護師の体験から感じたこと

少し、私の備忘録的なものになるのですが。ほぼ私見なので読み飛ばしでOK。

自閉という世界を感じる

自閉症の「自閉」というのも、一般的にはわかりづらい言葉です。

私自身は不注意型のADHD単発なので、ASDの気持ちがわかるわけではありません。ただ、精神科に長くいて、重症例も合併事例も、あらゆる発達段階の自閉症患者と関わってきました。

感想としては、やはり「関わりづらい」に他ならないのですが、やはり、彼・彼女らの世界は独特なように感じました。

自閉というと、なんとなく言葉数少なく、引きこもってるような印象を持つ言葉に私は感じます。

実際には社会に出て、自分と周囲の感覚の違いを学習しながら、手探りで必死に生きている方もたくさんいます。ただ、どれだけ頑張っても本人の努力では如何ともしがたい問題も多くあります。

社会での課題解決方法に関しては後半でまとめますが、まずはASD患者の世界をある程度理解することが必要なのかな、と思います。

世界と自分の線引きの違い

まず、健常者(定型発達)のバランスが取れた感覚で言えば、自分の内面と、自分が過ごす生活の場(世界・環境・外側の世界)のどちらにも必要な分量で注意を払ったり関心を持ったりできます。

私は発達障害があるので、若干はこのバランスが崩れています。ADHDの「世界と自分」についてはまた別の機会に話しますが、この違和感は、割といきづらいものです。

注意関心が「自己の世界」に限局

ASDの場合は、この興味や注意のベクトルが、完全に自分の内側に向いていると感じます。

確固たる自分の世界を作り上げるわけですね。この自分の世界に入れるのは、自分の関心のあるものだけで、重篤な自閉症の場合、それ以外のものに対する拒絶も強い。

成長・発達によって、この「自分と世界」の線引きを異物が侵入して来ても我慢できる寛容さや忍耐、適応力が育まれると、社会に出ても生活は可能になってきます。これは、本人の社会生活の中での学習による賜物です。

逆に、幼少期に自分の感覚が自分の世界の中で完全に閉じられることで、重篤な自閉症としての症状が見られると考えられます。いわゆる、折れ線型の退行失語ですね。

自分の子供がしゃべらなくなるのは、想像を絶するほどに母親としてはつらい体験ですよね。

ASDの認知・知覚を知る

まず、ASDの世界の感じ方が違うという話をしました。次に、どうしてそのような認知となるのか、ASDが感じる世界について、これまで私が学んできたことを簡単にまとめておきます。

顔の認識が健常者とは違う

有名な話でもあるのですが、ASDの場合、人の識別が苦手な人が多いとされています。これは、顔の認知・注目するポイントが異なるため、と考えられています。

顔のパーツで判断

具体的にいうと、ASDの場合、人の顔を認知する際に、普通の人がおそらく使っているであろう「紡錘上回」という脳の部位の反応が少ないことがわかっています。

人の顔だけでなく、ASDの方の特徴として、知覚する際に「バラバラな一部分」だけを拾い上げて認識する傾向があります。

人の顔であれば、口元だけ、耳だけ、目だけ、といったパーツを知覚し、そのパーツの特徴だけで判断するところがあるようです。

一般的な方だと、人の顔をざっくりと認識して、必要時に表情の微妙な変化を感じ取って、空気を読んだりしているわけですね。統合的なデータ解析が自然とできているわけです。

知覚過敏・鈍麻の理由

ASDに知覚過敏・知覚鈍麻の方も多くいますが、これも細部の情報を拾い上げ過ぎてしまうためだと(一部では)考えられています。

例えば、一般的な方だと、音や視覚から得た情報から周囲の環境について自動で解析処理して、自然と不要な情報に関してはフィルターをかけたりしています。

ASDの子供なんかでタグを異様に嫌がったり、特別な音・匂いを嫌がることがあります。親は我慢しなさい、とかそんなの気にしなくていい、などといいますが、彼らの世界では、「不快な情報」が自分の世界に入り込んできて、反響して増幅し、暴れ回っているような感覚に近いのでは、と思います。

タグのチクチクなんかも、その刺激に集中してしまって、「チクチクだけの世界」になっているんじゃないかな、と私は看護とかするときには考えていました。

幼少時期には刺激を減らす

そう言えば、過去に「テレビ刺激が失語症になる」といった類の記事を書きましたが、ASDの傾向がある乳幼児の場合は特に刺激を減らした環境を用意してあげることが重要だと思います。

ASD傾向のある一部の幼児は、一度発語できてから言葉を失ったりする「折れ線型」や「退行型」とされる自閉症タイプもいます。日本でもいくつか研究されているようですが、原因と考えられるものははっきりとしていません。

自閉症スペクトラム障害児に現れる自閉的退行の実相 : 心理・社会的要因との関連を中心として

原因が不明なのに対策ばかり考えても仕方がないのかもしれませんが、これまでのASDの世界を紐解いていくと、自分の世界と相容れない刺激の応酬があると、患児にとっては多大な負荷となることは想像できます。

ただ、「テレビは悪い」と決め付けて親も子供も過剰に構えすぎるのも問題です。発達段階としては興味の範囲が拡張していく時期でもあるので、正常に発達しているのであれば、興味が拡大するように自然な刺激は増やしていきたいところでもあります。

乳児期などは判断が難しいところですが、発達段階における違和感など感じたら、一人で抱え込まずに保健師やかかりつけ医、行政などに相談してみるのも良いかと思います。

自閉と時間感覚

ASDの場合、急な予定の変更が苦手、というのはよくあります。

一般の人との対比だと、予定や行動なども自然と大雑把に全体像を見て、どれくらいの時間がかかるかなどを考えて行動します。脳の直接的な思考処理を減らすために、なるべく考えないで行動できるように自動化されています。

子供はこの辺りが経験的に未熟なのと、時間の概念が大人とは異なるので、このギャップで親は「急いで!」と怒るシーンは、よく目にしますね。

この「子供の時間感覚」とは、また違ったギャップが、定型発達とASDの間には存在します。

予定も細分化されて認知

ASDの場合は、先ほどのように「予定」に関しても細切れに把握していると感じられる場面があります。儀式的反復行動にもつながりますが、予定に関しても、各パーツを順に積み上げることで成立しているのではないでしょうか。

この感覚がわからない親からすると、子供の儀式行為は「そんな順番どうだって良い」となりますが、この行動パーツを並べないことには先に進めないのです。

知的レベルにもよりますが、パーツが「靴の場所」「靴紐の結び目の位置」なんかの細部にまで適用する場合などもあり、これは毎日付き合うのは結構しんどいです。

儀式に組み込まれると、真面目に予定を守る

ASD患児の場合は、予定はかなり細かい部分のパーツに分解して伝えると、時間通りに行動できるようになると言います。

例で言えば、7時〜7時半「朝の準備」ではなく、これをさらに分解して、「7時:トイレ、7時5分:歯磨き、7時10分:うがい」のような感じです。

場合によっては、儀式行為を加熱させるような気がしないでもないですが、曖昧にしても許容できる、あるいは自分で処理できる適応力は、徐々に身につけていくことを目標に、まずは自分の過ごしやすい世界を形成することを手助けしても良いのかな、とは思います。

ADHDの場合は、時間感覚への注意が薄いのと、忘れ物の多さで時間通りに行動することが難しいと考えています。発達障害でも、症状の現れ方は違いますね。

タイムスリップ現象・フラッシュバック

ちなみに、ASD含め広汎性発達障害の方には、記憶への執着から過去の体験をフラッシュバックしてパニックのような状態になることがあります。タイムスリップ現象などと呼ばれることがあります。

この辺り、「嫌な感情などの記憶」を、「現在の感情」と混同して、しかも頭の中での優先度が高くなって反復・反芻して起きているのではないか、とも考えられています。

記憶に関する「他のことを考える」「つらいことは考えないようにする」などの、ストレス負荷のかかる感情に対して、脳が統合的な処理ができずに、爆発してしまうようですね。

発達段階におけるASDの特徴と対処法

先に申し上げておくと、「この症状がある=ASD」ではありません。ASDはいろいろな諸症状が複雑に絡み合って発現しており、一概に「これだからこれ」と言えるものはありません。

ASDっぽさあっても本人や周囲が自分らしく生活できれば問題とはなりませんし、障害とされるのは社会的に生きづらく生活が困難だとされるからです。ASDの特徴を持ちながら、普通に生活している人はたくさんいますし、ASDだと気付けずに周囲のサポートが不足するばかりか爪弾きにされていきづらくなっている方もたくさんいると思います。

各発達段階におけるASD的な特徴

子供が「発達障害かな」と思うシーンで考えて、その中でもASD寄りである特徴をリスト化しました。

乳児期に見られる特徴

- 視線が合わない

- だっこや触れられることを嫌がる

- 泣かない

- 言葉の遅れ

- 人見知りしない

幼児期に特徴的な発達・症状

- 反響言語(オウム返し)

- 会話が一方通行

- 強いこだわりの出現

- 集団行動ができない

- 人の顔を覚えない・覚えられない

小児期〜児童期の特徴

- 「実際に目の前にあるもの」以外の理解が難しい

- 変化に弱く、自分のペースを崩されるとパニックになる

- 言葉遣いは丁寧でも、稚拙な対応(すぐに怒る、我慢できない)となる

- 特定のもの(電車や虫など)に関心を持つ

- 好きなものに対して強い記憶力を持つ

- 学校ではトラブルになりやすい

- 親も育てにくさを感じる

親ができる対処法

前述の通り、基本的には親は今できることをしっかりと取り組んでいくことが肝心です。まずは、子供の特性を知ること。その中で、子供の得意なことを見つけて伸ばすこと。得意なことで生きていくために、どのようなことが必要なのかを考えること。

やるべきことはたくさんありますが、子育ては長丁場です。自分自身が切羽詰りすぎないように、子供を特別視しすぎずに、失敗しながら子供と一緒に進んでいければいいのだと思います。

知覚過敏と刺激への対応

まず、自分の脳は、他の人の脳とは違うということを親が(メタ)認知することです。

親は、自分と子供は同じ感覚だろうと過信しているところがあるからね。これは健常者と健常者の子供でも一緒。感じ方、考え方はみんな違う。違うことを、まずは受け入れる。

投影や自己同一化(視)と言われるもので、父親よりは母親の方が多いと言われています。父親が子育てしてこなかった背景も関係していますけどね。

まずは、子供をよくみること

大切なのは、観察することです。

看護では基本ですが、親が子供を見るときは、思った以上に子供のことを見ておらず、変化を見落としがちです。意識的に観察できないと、ほとんどの方が子供の変化を見落としています。

先ほど、ASDの世界の中で「刺激」の話をしました。ASDは独特な感覚を持っているので、子供が何に嫌がっているかを把握していきます。

これ、子供が言ってくれれば良いのですが、年齢(月齢)によっては、話せませんし、泣くだけで原因が全く掴めない=「いつものわがまま」で忙しい親の脳は解決したがります。

子供の嫌がる刺激を把握しても、対応は刺激の除去だけではありません。すべての感覚刺激をカットするのは難しいので、子供の生活に支障が出るものを見極めて、軽減させる方法を考えていきます。

また、子供自身が「刺激が何であるか」を理解することで、対応することができるようになります。この辺りの取り組みは子供の成長に合わせて、徐々に慣らせれば良いと思いますが、焦りは子供の負担にしかならないので禁物です。

各感覚刺激への対応

- 視覚刺激への対応:壁紙の色は統一する、部屋の中のものは減らす・整理整頓する、見えないように工夫する。サングラスをかける(太陽光が強すぎると感じる子は多い)。

- 聴覚刺激:耳栓、ノイズキャンセリングヘッドフォン、イヤーマフなどの利用。リラックスできる音楽を見つける。

- 嗅覚刺激:なるべく無臭のものを使う。好きな匂いを把握する。

- 味覚刺激:普段と違うもの、味付けを極端に嫌がる、親の知覚できない違いを認知する。(食事に関しては、ある程度順応しないと摂取できなくなってしまうので、栄養摂取状況をモニタリングしながら、できることなら早期に慣れさせたいところではあります。)

- 触覚刺激:服のタグをとる。繊維のチクチクなどがないものにする。首回り・顔周りの刺激を避ける。

- 行動への対応:一行動に対して、たくさんの刺激を入れない(食事の時はテレビを消す、など)。動きのないものにする(時計などは秒針のないものにする、など)。動きにこだわりがある時は無理には止めない。急な予定変更はせず、本人が理解しやすい方法で伝える(紙に書くなど)

刺激は制限するだけではなく、どれが許容できて、どれが好きなのかも観察していきます。子供の苦手を徐々に克服する際に、「好きと嫌い」をうまく組み合わせたりして順応を目指します。

ASDの看護を考える

正直なところ、ASDのスペクトラムはかなり幅が広く、ASDだからこの看護というものは存在しないと思います。

いろんな人がいるからその人にあった看護をしようね、という当たり前のことしか言えない。

前項の通り、ASDが認知する世界と、定型発達の感じる世界は異なります。共存のためには、どちらにとっても良い世界にすり合わせ、どちらも少しは我慢しないといけません。

じゃあ、何をどれくらい看護・医療側が我慢したり配慮して、あるいはASD患者・患児はどれくらい我慢・適応することを目指していくべきなのでしょうか。

この辺りのことを考えていきたいと思います。

患者にもスタッフにもいるASD

世の中にはたくさんいるASD。付き合い方を知っておくと、患者対応だけではなく、後輩の育成指導やメンバーの仕事の割り振りなんかに役立ちます。

実際、世の中にはどれくらいのASDがいるのか

まず、精神科に「ASD」の治療のために入院するケースは稀です。

社会的に適応が困難な課題・問題にぶつかったり、あるいは精神疾患を合併して入院となるケースがほとんどかと思います。

これは、言い換えると、入院治療のための疾患が精神疾患ではないので、精神科に限らず、一般病棟でもASD患者、あるいはASDの傾向がある患者に出会す可能性があるということです。

統合失調症などで身体疾患がある場合は、最近はリエゾンのおかげで他の病棟も診てくれますが、ほとんどのケースで精神科に入院したりしていました。

100人に一人がASD

例えば、ASDに限らず、発達障害が疑われて学習支援が必要な児童の割合は約6.5%だと言われています。

https://www.teensmoon.com/pdd/data/

これは、学校の教職員が見立てたデータとのことなので、実数はもっと多いかと思います。ただ、この中でASDに限定した場合は、1%程度とだいたい100人にひとりという冒頭のデータに近い数字になるのではないか、と考えられます。

日本よりも発達障害に理解のあるアメリカでは1.5%とのことですから、いずれにせよ、各クラスにいるかいないか、だけど学年に一人か二人はいるよね、という感じかと。

入院生活で言えば、1病棟に一人くらいはいてもおかしくない比率になりますね。

療養指導を考える

一般病棟で、ASDが問題にならなければ特別看護計画などに反映させる必要もないかとは思いますが、ケア時の関わりなどでは多少の配慮はあっても良いと思います。

ASD患児の場合は、「いつもとやり方が違う」と癇癪を起こしたりする可能性があります。患児の場合は、母親が子の特性を把握している可能性があるので、ケアの時間や説明方法は母親と協力してできると良いのかな、と思います。

大人の場合だと、割と細かいことまで突っ込んで聞いてきて「面倒だな」と警戒するところですが、ASD傾向があったことを考えると、それが彼・彼女のASDでの生き方だったのだと思います。

ASDであれば、特に悪意があるわけではなく、自分の不安を解消するための知識での代替方法だと思いますので、納得できるように繰り返し説明する、書面などを用いて視覚化するなどの対応がベストかと思います。

ASDじゃなくて、あえて看護師を困らせようとちょっかいを出してくるのは、別の疾患か別の意図がある場合なので、ここでは置いておきます。とりあえず、ASDなら他意はない。

支援学校に通うかどうか

子供の長期入院の場合、学校生活や勉強などができる環境を提供するのも看護の仕事です。しかし、小児科以外は知らない、院内学級や支援学校の話。

子供がASDの診断を受けた場合、悩むのが「支援学校に通うべきなのかどうか」ということです。支援学校ではなく、通常の学校で特別支援学級を設けている学校もあります。必要に応じて、通級指導教室に週に数回通う、という方法もあります。

特別支援学校に関しては、何度か見学に行ったことがありますが、結局のところ、児童の特性に合わせて通う場所を選択できるのが一番かと思います。

ASDについては、学校から指摘を受けて通院を開始するケースが多いと思います。まずは、担任の先生や特別支援専門員(コーディネーター)と相談してみるのが一番かと思います。

学校の先生は、ASDも指導できるの?

少し話は逸れますが、発達障害児を通常学級の教諭がASDに理解があるか、というと別問題です。場合によっては、先生が発達障害というケースだってあるわけです。

ちなみに、看護学校の学生を受け持つことが多かった私の感覚では、教育や医療を志す方の中にも、一定数の発達障害を疑わせる学生はいます。なんだったら、けっこういます。

発達障害の傾向がある先生は、実体験を通して発達障害に対して理解が深い先生になる場合もあれば、周囲への気遣いができないASDらしい先生になることもあります。周囲は結構振り回されますね。

おそらく、理科や数学が得意だったりして、得意を活かす職業の選択が自然と先生に絞られてしまったのかもしれません。一般的な教育だと、限られた職業しか目にしないまま就職を考えないといけないケースが多いですからね。

また、先生であっても、発達障害の知識が豊富とは限りません。医者や看護師にも発達障害の理解が浅い方は結構います。看護学校だと、教員の理解がなく不必要に負荷をかける場面をよく目にします。

結局のところ、担当教員がASDに理解があるかどうかは、先生の特性によります。理解を深めようと自己研鑽で発達障害についての知識を深めたり、指導のスキルを磨いたりする先生もいれば自分の仕事で精一杯で、全く子供が見えていない先生だっています。

理解があるべきかとは思いますが、現状の教員免許取得に発達障害児の指導方法までカリキュラムに組み込まれているのかどうかは怪しいところ。しかも、先生とはいえど、指導歴にも差があるし、「部活を指導するために先生になりました」なんて人もいるわけで。

実際、特別支援学校の先生だって、発達障害指導の特別な免許があるわけではないですしね。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298226.htm

ただ、教員免許取得のためのe-learning講習などには演目に「発達障害」が含まれているので、無知ということはないと思いますけどね。その知識を教育・指導に活かせるかは先生次第ですけども。

学校でもスルーされかれない、ASDのスクリーニング

教員の力量に依存するということは、当然、発達障害が指摘されずにスルーされるケースもあるはずで。どこかでスクリーニングして、必要な指導や教育が受けられるようになると良いんですけどね。

結論としては、これからの社会は、教員や保護者を含め、地域全体で発達障害を支えられるようになれば良いなと思います。大雑把ですけど、学校教育で発達障害の指導を全て補完するのは現状ではオーバーワーク。

特別支援教育コーディネーターがどれくらい配置されているのかはわかりませんが、リソースは地域で横断的に活用できるようにしたいところです。

学校の枠組みに縛られずに、発達障害に限らず、生徒の特性に応じて必要な教育を受けることができる「合理的配慮」が行き渡るように、保護者からも地域に働きかけないといけませんね。

社会的なサポートについて知っておく

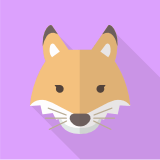

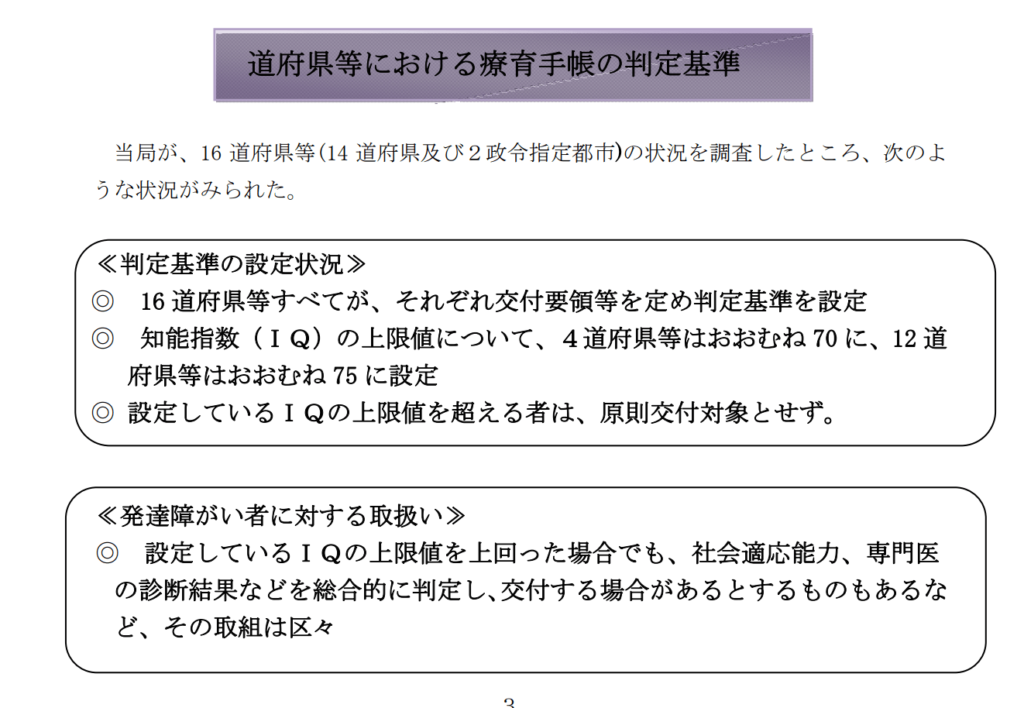

ASDの場合は、療育手帳か精神障害保健福祉手帳が取得可能なケースとなります。ただ、ASDのみの診断では療育手帳の取得は難しく、大人のASDのサポートは基本的には精神障害保健福祉手帳によるものだと考えた方が良さそうです。

療育手帳の知的障害の基準も自治体ごとに違ったり、曖昧だったりする部分があり、申請したい人からすると戸惑う場面がありそうです。

IQで一律に決めるものでもないし、自治体によっては療育手帳がなくても受けられる社会的なサポートがあるから、差が出るのは仕方がないとも言えるけどね。ただ、サポートがなくて生活しづらいという要望がある場合には、しっかりと行政にも相談したいところですね。

コロナの影響で変わるASD児の生活様式

コロナの影響で、自閉症を持つ児童が学校に通えず、ストレスが溜まっているようだという報道がありました。

Brain Scienceに対処法が載っていたので一部引用してリスト化しておきます。

ASD児童へのコロナ対応で気をつけたい10個のポイント

- コロナウイルスについて、子供にわかるように説明する

- 毎日の予定表を作る

- 1日のうちに自由に遊べる時間を作る

- シリアスゲームを使ってみる

- 親と遊びを共有する(ビデオゲーム、インターネット)

- 興味を親と共有する

- オンラインでの治療を受ける

- 親・保護者もオンラインで相談する

- 学校とのコンタクトを保つ

- 予定外のことでもできる「余分な時間」

シリアスゲームは私もよくわかりませんでした。

シリアスゲームとは、エンターテインメント性のみを目的とせず、教育・医療用途(学習要素、体験、関心度醸成・喚起など)といった社会問題の解決を主目的とするコンピュータゲーム(エレメカも含まれる)のジャンルである。前述の用途に専ら用いる意図で開発されたゲームを指し、広義にはシリアスゲームとして利用可能な一般のゲームを含む。シミュレーターとの違いは、ゲームを起源にしている点にある。すなわち、第2目的としてエンターテインメント性が常に存在している。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0

ASDの治療って何だ

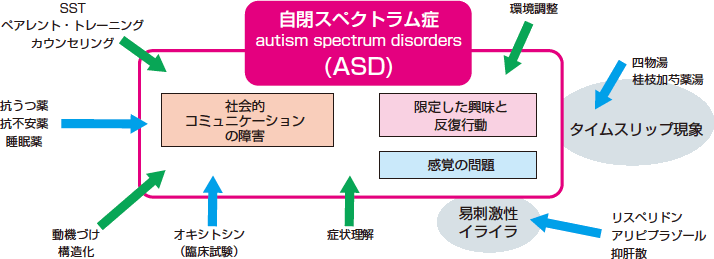

ASDの治療は、基本的には「生活・社会への適応のための練習」と「環境を本人を過ごしやすく調整すること」です。薬物療法なども併用される場合はありますが、本人の特性により生活が困難であるときに補助的に使用されるもので、「ASDがすっかりよくなる」というものではありません。

ADHDの場合は、専用の薬を補助的に使うことで生活がしやすくなるものもありますが、ASDの場合は生活に支障をきたす症状(不眠や、興奮、強迫症状など)に対して、抗不安薬や眠剤、抗うつ薬などが処方されます。精神科の処方薬は副作用もあるため、本人の過ごしやすさ、飲み心地と相談しながら、主治医と相談しながら薬物療法を行います。

結論、看護師がASDに対してできること

ASDの看護のための前情報が長くなってしまいましたが、結局のところ、我々看護師にできることとはなんなのでしょうか。

個人的には、ASDのことを知っておくだけでも、病棟での患者対応、あるいは傾向のあるスタッフへの対応の「考え方」が変わると思います。

身近なスタッフのことを考える

当然、看護部で100人以上いるような病院なら2〜3人はASDであってもおかしくはありません(男性に有意に多いので、割合は違えど、いると思った方がいい)

理解がない場合は、病棟の常識やルールに押し込めようとして、はみでたら辞めてもらう、というのがこれまでの社会での対応だったと思います。

病院には病院の、病棟には病棟の都合はありますから、全部が全部受け入れろとは言いませんが、理解のある職場が増えれば良いな、とは思っています。

スタッフがASDの場合

まず、ASDの傾向があるスタッフがいる場合、特に本人が悩んでいなければ、大きな改革は不要かなと思います。ただ、周囲が振り回されることが多い場合は、本人に変わってもらおうとアプローチするよりも、周囲がスタッフの特異性を理解した方が早そうです。

例えば患者対応でトラブルが多い、などがあるようなら、SSTのようにトラブルになりやすいシチュエーションを使ってスタッフでロールプレイするのが有効かと思います。

数年間なり看護師で働いているなら、ASDの中でも社会に対する親和性は高いと評価できます。ハンディがなくても、看護師の仕事ができるってのはすごいことです。

新卒スタッフなら、まずは看護実習を終えて看護師を選んでいるのですから、向き不向きはあれど成長する伸び代は評価できます。傾向や特性を捉えた上で、必要な教育をしていくことで、ASDでも看護師として適応することは可能だと思います。

育成する側の問題

ただ、同じ指導方法で、みんなと同じように、はできないので、工夫は必要です。当然、本人にも周囲とは違う努力が必要であることを自覚してもらう必要はあります。

精神科の場合は、SST自体が勉強になることなので、スタッフとしても勉強会を通じてやってみる価値はあると思います。新卒スタッフの場合は、ある程度テンプレ的な対応でも身につけておくと患者を前に固まることが減るので有効かと。

ASD患者対応まとめ

ASD患者の対応として、看護師のスキルや知識として知っておきたいことをまとめました。

精神科でのASD対応

ASD患者の看護です。精神科独自の対応は、今後、もう少し内容を濃くして新しい記事を作ります。

一般病棟に入院してくるASD

一般病棟に入院された患者にASDの特徴がある場合があります。急性期で治療さえ終われば特に深く関わることもないのかもしれませんが、ちょっとした言動に対応を悩まされることはあるかもしれません。

率直な物言いに傷つく

看護師でベテランと言われるまで働いてきた方なら多少の物言いには動じないと思いますが、若手スタッフなどは、ASD患者の言動に傷つけられることもあります。

あなたは看護師なのに臭いますね。

むっとしそうなところですが、例えば香水の匂いだったりに敏感なASD患者、普段との違いなどには気づきやすいのに、人間の感情には疎いところがあるので、モノの言い方がストレートになったりします。

一般的な患者なら言わないか、香水が気になったら「本人が臭い」よりも「香水がいい」のような表現にしそうですね。私も普通の感覚には自信ないですけど。

小児病棟などの長期入院

社会適応した大人のASDであれば、一部の言動が気になるくらいで入院生活は終わると思いますが、子供のASDで、ある程度長期間の入院ともなれば、看護師も療養の世話をする機会は多くなります。

この時、ASD独自の世界にどこまで付き合うべきかは悩ましいところです。今回は、ケースとしては一般病棟(小児病棟)を考えているので、ASDの適応が目標ではありませんが、長く生活する必要性があれば、集団生活の中でどこまで本人が適応するべきか、あるいは病棟ルールを妥協できるかを検討する必要があります。

儀式的な行為

本人がある程度は元気で、こだわりの強さを発揮すると、モノの位置を気にしたり、ケアの順番を指定したりします。

靴の揃え方が違うと怒ったり、検温の順番が気に入らないと泣き出したりね。

何も知らなければ、「我慢しなさい」と言いたくなるところですが、頭にASDの可能性がちらつけば、看護師としては一旦落ち着きを取り戻したいところです。どこまで付き合うべきかは病棟で対応できる範囲を検討した上で、家族とも「患児に適応してほしいライン」を相談していく必要があります。

本人は、悪気はないからね

パーソナリティというよりは特性の問題なので、本人の目的は振り回すことで楽しむことではなく、あくまでも自分の世界の保持と安寧です。精神的には未熟な小児で、かつASDは微妙に打たれ弱くタイムスリップ現象などストレス負荷がかかる症状が起こる可能性もあります。

これが、例えば小学校低学年くらいのワガママな感じならわりと我慢できるなと思います。しかし、治療が必要になるのは親も手がつけられなくなる思春期の男子だったり。

中学生くらいで憎まれ口を叩くようになるとムカッとするし、パニックや暴力になると実際家族でも止められなくなって、精神科病棟に入院するケースはありますね。

ただ、これまでの生活背景もあるので、看護師個人で対応を決めるよりも、病棟メンバーや家族を巻き込んでケアを考えた方が、毎回異なる対応で本人が狼狽するよりもケアの負担は少なくなると思います。

コメント

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 高橋まつりさんの母親が手記を公表し、未来の子どもたちを守りたいと訴える

– 12月に一般的な感情である年末症候群について理解し、精神的健康が影響を受ける可能性があることを説明

– シーズン性うつ病の見えない側面について紹介

– 悪夢に苦しめられていた女性の精神的な苦しみについての話

– 自己診断をやめ、自己認識を始める重要性についてのメッセージ

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「反響 吠え かわい」に関する最新情報です。

姉犬のもなかが雷に怯えて吠えていたところ、弟犬のラグナが「おねたん落ち着いて」と背中をポンと叩いて励ました様子が12月22日にXで話題になりました。もなかは驚いた表情を見せましたが、残念ながら落ち着くことはできなかったようです。この投稿は2.5万回以上「いいね」を獲得し、多くの人々から「感動する」「かわいい」「優しい」といった反響が寄せられました。飼い主は、愛犬の日常に対する反響の大きさに驚き、嬉しく思っているとコメントしています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_676b77b6e4b05a0a3408407c

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 男性が精神障害を持つ妻に嫌悪感を抱き、2度毒蛇で殺害を試みるも失敗。3度目の試みで恐ろしい事態が発生。

– 不安障害について早期に気づく方法や対処法についての情報。

– 記憶障害を管理するためのツールや戦略について。

– 睡眠のためのクエティアピンや、精神科医がその薬について説明する動画。

– コレステロールについての情報やコレステロール障害からの予防についての最終エピソード。

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 特定の文化圏で発症する精神障害や奇病についてのゆっくり解説

– 統合失調症を克服した1年間を追ったドキュメンタリー

– ラケル・ガブリエルが精神的健康問題を可視化し、学ぶことについて語る

– ウォール街の若手銀行家がADHDの薬物を使用する理由について

– 年末年始企画として、パニック障害、不安症、強迫性障害に焦点を当てた心の学校YouTubeシリーズ

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– ASDの人にはHSP(高感受性者)が多いのか?両者の関係について解説

– 精神科医が、メンタルがしんどい時のサイン5つを10分で説明

– 女性が婚礼前夕に緑色になり、怒って陌生男性と結婚するが、彼が千億富豪だったという中国の短編ドラマ

– 幸せは嘘だというテーマで、なぜ不幸なのかについて考察

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神障害についての厳しい現実についての話題

– 神経性過食症に関する専門医の解説:食べては吐く悪循環を断ち切る方法について

– 睡眠薬をやめる方法についての情報:精神科医・樺沢紫苑が解説

– 精神科医が説明する、メンタルがしんどい時のサイン5つ:眠れない、うつ病、メンタル不調について

– 日本で不登校が増えている本当の理由に関する話題

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神科医の選び方について、プロが注意すべきポイントを教える動画がある

– 精神障害に関する厳しい現実についての動画がある

– ナルシストが精神的健康に与える影響についての動画がある

– 摂食障害、具体的には神経性過食症について、国立精神・神経医療研究センターの専門医が解説している動画がある

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「リップ チューブ リップ チューブ」に関する最新情報です。

株式会社ピーナッツ・クラブは、SNSで注目を集めたカプセルトイ『薬味風リップチューブ』の第2弾を発売しました。新たにシークレットアイテム1種を追加し、全6種が揃っています。各リップチューブは、見た目がわさびやにんにくの容器に似ており、中身は保湿成分を含むリップバームです。第1弾が好評を博したことに感謝し、ユニークなアイテムを通じて年末年始の楽しい時間を提供したいとしています。価格は各300円(税込)で、対象年齢は15歳以上です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000023076.html

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神科医の選び方について、失敗しない方法や注意点が紹介されている。

– 精神障害についての話題が取り上げられており、精神の病気に関する情報が提供されている。

– ナルシストが精神的健康に与える影響についての内容が含まれている。

– 摂食障害、特に神経性過食症について、専門医が悪循環を断ち切る方法や解説が行われている。

– 999 Tier Reaction Streamというコンテンツに関連する精神的健康に関する情報が含まれている。

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神障害専門医である김병후が、小さなことでもなぜ怒りが湧いてくるのかについて話す

– 不安、心配、ストレス、興奮などを素早くクリーンアップする方法についての情報

– 仏教の祈りや慈悲に関する内容が含まれている

– 政府高官が身体障害を持つ労働者をいじめる事件が発生している

– 10歳の少年が特殊部隊員として活躍するストーリーが描かれたアニメの紹介

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 森田療法リカバリープログラムの事例(パニック症、広場恐怖)について

– うつ病の特徴的な行動と初期症状『◎◎できない』について

– うつ病の症状と78.1%のストレス解消効果があるセルフエクササイズやビタミン○○について

– 冬季うつ病に関する情報

– 精神科医・樺沢紫苑によるYouTubeライブ「除月の質問まつり」

– メンタルハックほっしーさんと精神科医のコラボに関する情報

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神疾患がある場合、動かない方が安全なのかについて精神科医が説明

– 統合失調症や再発予防、リカバリーについての情報

– 雨音を聞くことで睡眠障害や精神健康に効果がある24時間の音楽

– 南無大慈大悲觀世音菩薩を7日間唱えることが人生を変えたという体験談

– 精神科医・樺沢紫苑によるYouTubeライブ「除月の質問まつり」

– 7つのチャクラを開くことで心身魂を癒し、リラックスさせる999Hzの音楽

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 睡眠中に深いリラックス状態に陥る方法やメラトニンの放出についての情報が提供されている

– 精神的なブロックを解消するためのリラックスする睡眠音楽が紹介されている

– 緑内障や色素変性、近視、白内障などの目の病気に関する質問に答えるライブ配信が行われている

– 2025年の最新犯罪映画の予告編があり、9人の殺人事件や警察の捜査に関する情報が含まれている

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 神経性過食症における過食の悪循環について、国立精神・神経医療研究センターの専門医が解説

– 食事による寿命延長や健康回復について、世界一わかりやすく要約

– 女性が繼妹に下された薬で総裁のベッドに運ばれ、7年後に子供を連れて帰国。総裁は彼女を連れ戻し、愛情を注ぐ

– 夫の浮気を目撃した妻が離婚を提案し、夫は驚く。中国ドラマのストーリーライン

– 孤独を感じ、否定的な考えが続く人のための方法についての相談

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 神経性過食症における過食の悪循環について、専門医が解説

– 神経性過食症における過食の止められない理由について解説

– 精神障害に関連する不安障害やうつ病に対する癒しの方法やネガティブエネルギーの排除について

– 潜在意識のネガティブな要素を取り除き、5分以内で眠る方法について

– 休み方の改善による生産性向上やストレス軽減の方法について

– シンボルや復活、化身、天国などについて語るJonathan Pageauのトーク

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神保健ファーストエイドとは、Mikki Burcherが基本を共有する

– あなたの性格にうつ病が潜んでいる可能性がある

– 「白いうつ病」または「クリスマスブルー」とは何か?

– 中毒と禁酒に関する質疑応答と精神保健

– なぜ母親たちはそのように振る舞うのか? #ヴァシリーシュロフ #精神科医

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「匂い ポップコーン 反響」に関する最新情報です。

飼い犬の茶々丸の部位別の匂いを紹介した投稿が12月9日にXで話題になりました。飼い主のペコ丸さんは、耳が「ヤクルト」、肉球が「ポップコーン」、お口が「ドブ」、顎下が「雑巾」といったユニークな匂いを分類しました。特にお尻は「無臭」とのことで、これが2024年の想定外な発表として注目されました。この投稿は9.4万回以上「いいね」を獲得し、多くの反響を呼びました。コメントには「どこの匂いかいでも愛おしい」「ポップコーンわかる」といった声が寄せられ、ペコ丸さんは他の犬も同様の香りを持つことに安心感を示しました。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_67593672e4b0955c355465e9

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 「謝ったらしぬ病」についてのSNS上の話題

– 3分以内に眠りにつくための音楽や精神的なブロックを解消する音楽の存在

– PS5のアクセスコントローラーに関する1年後のレビュー

– ストレス解消のためのリラックスする睡眠用音楽や精神的なブロックを取り除く音楽

– 佛教の歌で、菩薩の加護や健康、平安、願いがかなうように祈る内容

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「クリスマスツリー 反響 たまら」に関する最新情報です。

タイトル: 棚の一番上にクリスマスツリーを飾ったら…⇒何食わぬ顔で居座る猫に「きょとん顔がたまらない」と反響

内容要約:

内田さんが棚の一番上にクリスマスツリーを飾ったところ、飼い猫の灰白がツリーを落としてしまった様子が話題になりました。ツリーが倒れた後、灰白は何食わぬ顔でその場所に居座っており、内田さんは数分離れた隙にこの出来事が起きたと説明しています。再度ツリーを飾る際には、猫が登れないように対策を講じたとのこと。この投稿は5.5万回以上「いいね」を受け、多くの反響を呼びました。コメントには「猫のきょとん顔がかわいい」といった声が寄せられ、内田さんはその反響に喜びつつも、部屋をもっと整頓しておけばよかったと後悔していると述べています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6757b7ffe4b0878021582b69

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 女性が離婚後に精神的な問題を抱え、男性の支えを受けて奇跡的に回復する過程を描いた中国ドラマ

– 灰姑娘が再生し、心の闇を抱える妹と大富豪の結婚式で復讐を果たすストーリーの中国ドラマ

– 3分以内に眠りにつくための音楽や精神的なブロックを解消する方法についての動画

– 短編ドラマで、障害を持つ男性と灰姑娘が成功する妊娠を果たすストーリー

– ノーベル平和賞授賞式のライブ配信で、核兵器廃絶について訴える日本の被団協・田中煕巳さんのスピーチ

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 失散していた双子の妹が復讐のために姉として現れ、渣男家族の血なまぐさい真実を暴く

– 精神科専門医の指定医の表示がない病院での受診について、精神科医の樺沢紫苑が解説

– 7つのチャクラを解放し、深い眠りと浄化されたオーラをもたらす瞑想

– 妻が夫の浮気を保育士と発見し、彼女たちを追い出してしまう中国ドラマ

– 佛教の歌で、菩薩の加護による福報をもたらし、健康と平安を祈る

– 大慈大悲の観音菩薩による慈悲と加護を求める願いを込めた歌

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 神経性過食症という摂食障害について、大量に食べては吐いてしまう症状が危険であると専門医が解説

– 摂食障害に関する専門医の解説動画が国立精神・神経医療研究センターから公開される

– 神経性過食症についての危険性についての動画がYouTube Shortsで公開される

– インドネシアで、精神障害を抱える警察官が2020年以来の精神的な問題から母親をガス缶で殺害

– 不安障害について、精神科医が治療方法を10分で説明する動画が公開される

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 神経性過食症について専門医が解説:大量に食べて吐く摂食障害の危険性

– 不安障害の治し方4つ:精神科医が抗うつ薬やリラックス法、自己肯定の重要性を説明

– 恐怖映画解説:微笑みも殺人に繋がる恐怖の要素を紹介

– 短編ドラマ:隠れた身分を持つ主人公が予期せぬ展開に巻き込まれるストーリー

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 男性巡査の自殺訴訟で熊本県に6100万円の賠償命令が下される

– 睡眠を促進し、不安障害やうつ病の治療法を紹介する動画

– 霊的な側面から魂を浄化する741Hzの瞑想音楽

– 車事故で記憶を失った女性が死敵を自分の夫だと思い込むストーリー

– 精神障害を抱える33歳のニートが自由な週末を過ごす様子

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 家族に精神障害が伝染する可能性について、精神科医・樺沢紫苑が解説

– 11万人が視聴した質問に答える動画が公開される

– チャクラを開いて体、心、精神を癒し、障害を解放する方法についての動画

– 古装アニメのストーリーで、主人公が精神的な困難に直面する様子が描かれる

– 不安障害の治療方法について、精神科医監修の動画が公開される

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神障害を持つ女性が隠れた大富豪と結婚し、周囲を驚かせる

– 女性が離婚して子供を持つ貧しい男性と結婚し、周囲に嘲笑されるが、実は彼女の夫は億万長者であることが判明する

– 登山用のDJI Mavic 3 Proがエベレスト登山ルートを撮影

– 佛教の歌で、菩薩による祝福や健康、平安、幸せを願う

– 終末を知ってからゾンビになるアニメの完結編

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 「双極性障害」について、気分安定薬の継続期間について精神科医が説明する動画がある

– 双極性障害についての話し方の注意点や解説がある

– 佛教歌曲による健康や平安を祈願する動画がある

– ゲーム依存症(ゲーム障害)について、治療の可能性について精神科医がまとめた動画がある

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 17年間ひきこもり生活を送ってきた人が精神障害と向き合いながら社会復帰を目指す

– 不安障害やパニック症の日常生活や治療法について専門医が解説

– メンタル疾患の人が感染症にかかりやすい理由について精神科医がまとめ

– 乳癌や精神疾患など様々な悩みについて相談するお悩み相談室

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 17年間ひきこもり生活を送っていた男性が精神障害と向き合いながら社会復帰を目指す

– 病院側の医療事故により男性が骨折手術後に意識不明となり、死亡。遺族が提訴

– 岸和田市長が女性との性的関係をめぐり訴えられ、謝罪と解決金500万円で和解

– 精神科医が親子関係が精神疾患に及ぼす影響について考察

– 燒死7人を自認する犯人が精神障害を理由に無罪を主張、最高裁で逆転判決が下る可能性がある

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「治療 レーザー aga」に関する最新情報です。

ゴリラクリニックは、2024年12月1日より西日本エリア初のAGA治療機器「FoLixレーザー」を導入します。この治療法は、内服薬や塗り薬を使用せず、低侵襲のレーザー技術を用いて毛包を刺激し、発毛を促進します。施術は皮膚を傷つけずに行われ、安全かつ高い効果が期待されます。料金は12回で525,330円(自由診療)で、副作用として施術後の赤みや一時的な抜け毛が報告されています。また、20~59歳の男性600名を対象にした調査では、薄毛の悩みを医師に相談したいと考える人が多いことが示されましたが、治療法への認知度にはギャップがあることも明らかになりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000004342.html

「相手 もらおう スタッフ」に関する最新情報です。

介護現場では、スタッフ間のコミュニケーションが非常に重要です。しかし、自分の意見を伝える際に、その正しさを相手に理解させようとするあまり、相手をイラっとさせる言葉を使ってしまうことがあります。このような「一般化」による威圧的なコミュニケーションは、チームワークや情報共有を妨げ、働きづらさを引き起こす原因となります。円滑なコミュニケーションを実現するためには、相手の立場や感情を考慮した言葉遣いが求められます。

https://toyokeizai.net/articles/-/842150?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 後発品の4割が精神障害労災で過去最多の件数

– YouTubeライブで精神科医・樺沢紫苑が「初冬の質問まつり」を開催

– 18年間虐待を受けた養女が復讐の道を歩み、女性CEOになる物語

– 中国の短編ドラマでは夫の不倫を発見した女性が復讐を誓い、再生するストーリーが描かれている

– 台湾と日本の野球試合で「溫度差」が問題視され、メディアで取り上げられている

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– YouTube動画「Saint-Tropez – Garde à Vue S1EP11 – Série TV」が21時から22時に放映される

– Ellyの日曜定例ライブでは、秋のデトックススペシャルとして3kgやせる方法が紹介される

– #635のタイトルは「謎だった溝」

– 映画「Convoy (1978)」はKris Kristofferson主演のアクション・ダークコメディで、Sam Peckinpah監督作品

– 佛教の歌「得菩薩保佑」が紹介され、健康や平安、願望成就などを祈願している

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「パーソナリティ パーソナリティ 障害 メタ」に関する最新情報です。

境界性パーソナリティ障害(BPD)に対する非定型抗精神病薬の有効性を検討したメタ解析が、2024年9月号のPsychiatry Research Communications誌に掲載されました。研究は、1994年から2024年までに実施されたプラセボ対照のランダム化比較試験6件を対象に行われました。著者のKatie Griffiths氏らは、BPD患者が抱える心理社会的機能の問題に焦点を当て、非定型抗精神病薬がこれらの機能改善に寄与するかどうかを調査しました。結果は、BPD患者の社会的関与能力の向上に対する治療の可能性を示唆しています。

https://www.carenet.com/news/general/carenet/59683

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神疾患に関する情報を精神科医が監修した動画

– 境界知能、発達障害、HSP、パーソナリティ障害などの生きづらさを感じる精神障害について紹介

– 腎臓の健康を知るための重要な尿検査についての情報

– 窮小子が富家の女性に羞辱されるが、実は彼が大企業の社長であることが判明し、展開が予測できないストーリー

– 父親が娘の助けを借りて元妻を取り戻すストーリーが描かれた短編ドラマ

– 佛教の歌で、菩薩の加護や慈悲を祈る内容

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 家族が神経性やせ症にかかった場合、国立精神・神経医療研究センターが専門医による解説を提供

– パーソナリティ症の男女の違いについての疑問

– ドラマのストーリーにおいて、精神病院や精神障害に関連した要素が登場

– 佛教歌曲を通じて、健康や平安、幸福を祈願

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「取得 取得 理由 理由」に関する最新情報です。

男性の育児休業取得に関する調査によると、9割の男性正社員が育休を取得したいと考えているものの、実際には多くが取得できない状況が明らかになりました。主な理由としては、「業務が属人化しているため」が51.8%、「収入が減る可能性があるため」が30.5%、「周囲に育児休業を取得した人がいないため」が28.9%などが挙げられています。また、育児休業を取得しやすくするためには、「育休中や復帰時のサポート体制の整備」や「業務の属人化を防ぐ工夫」が重要であるとの意見が多く寄せられました。

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2411/22/news173.html

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 家族が神経性やせ症(摂食障害)にかかった場合、専門医がどのような対応をするかについて解説されている

– 個人の性格は遺伝する可能性があり、精神障害や反社会性などのトラブルと関連があるという情報が提示されている

– 侘び寂び(わびさび)について精神科医への取材内容が紹介されている

– 冷え性の原因について、4つの毒やアレルギーが関連している可能性が示唆されている

– 「KEY OF LIFE」は障害を取り除き、繁栄と豊かさの扉を開くとされる音楽(432 Hz)に関する情報が含まれている

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– オルゴール堂で働く男性が育児休業を申請した際に降格され、パタハラ(パターンハラスメント)を訴えて提訴した。

– ある女性は結婚式当日に夫に裏切られ、エレベーターで出会った男性と無作為に結婚する。

– 雨音や雷の音を使ったASMR動画がリラックスや睡眠を助ける。

– ドラマ「Miss Lucky Go!」では元カレによって学校中から敵視される女性の物語が描かれる。

– 貧しい女性のお金が盗まれるが、通りかかったハンサムなCEOが彼女の運命を変える。

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 自己愛性パーソナリティ障害について、ゆっくり解説動画があり、その実態について紹介されている。

– 育児休業申請中に降格された男性がパタハラ(パターン・ハラスメント)を訴え提訴した事件が報じられている。

– 中国のテレビドラマに関連する動画もあり、富家の千金が保鑣と結婚するが、保鑣が首富の子であることが判明する展開が描かれている。

– また、日本軍に包囲された隊友を助ける狙撃手や、穷小子が億万長者になり初恋の相手を助けるストーリーも含まれている。

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– ゆっくり解説動画で自己愛性パーソナリティ障害について解説

– 精神障害による「自由が何もなかった」という男性の訴訟の実態

– 精神的病気により人生が腐敗していく苦しみ

– 日本軍に包囲された隊友を救うために奮闘する様子を描いた映画

– 匿名掲示板やSNSで「しにたい」と言ってはいけない理由について議論

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 朝食を抜くと糖新生、グルカゴン、コルチゾールなどが関係し、体に悪影響を及ぼす可能性がある

– 精神科医が体の疾患と精神疾患の関係について考察

– 抗精神病薬の副作用である遅発性ジスキネジアについて解説

– PS5pro無言の動画で精神障害のイーフト2025について言及

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神科医が体の疾患と精神疾患の関係について考察

– 遅発性ジスキネジアと抗精神病薬の副作用に関する情報

– PS5pro無言の動画で精神障害のテーマが取り上げられている可能性

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 国立精神・神経医療研究センターが摂食障害の心理的治療と患者への接し方について解説

– YouTubeチャンネル「こころの学校」で精神科の薬に関する情報が提供されている

– 甘い食品が引き起こす疾患は糖尿病だけでなく、うつ病や双極性障害、パニック障害、強迫性障害などにも影響を与える可能性がある

– 一方、睡眠を促進するリラックスした音楽が提供され、精神的なブロックを解消する効果が期待される

– また、PsiquiatraというYouTubeチャンネルでは、偽の資格を持つ人物がタイトルを騙っているとして警告が発せられている

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 岡田尊司氏による著書「生きるのが面倒くさい人 回避性パーソナリティ障害」には、回避性パーソナリティ障害に苦しむ人々の生活や心情が描かれている。

– スペインで老人ホームでの火災が発生し、たばこの不始末が原因で酸素吸入器が引火し、10人が死亡した(2024年11月15日)。

– 国立精神・神経医療研究センターの専門医が、神経性やせ症の心理的治療と患者への接し方について解説している。

– 「My Eating Disorder Journey」というタイトルの動画では、摂食障害に苦しむ人が自らの体験を語っている。

– タイトルが「自分へのご褒美」となっている動画では、精神的な問題や自己肯定感の向上に焦点が当てられている。

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 食事が炎症と精神的健康の関係にどのように役立つか

– 精神科医監修によるうつ病の特徴的な5つの特徴

– 歯周病と全身疾患の関係について、歯医者が全身疾患を未病で治す上医であることが強調されている

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– MITの科学者Manolis Kellisが、認知と生物学を統一することについて語る

– 1111Hzの周波数で奇跡、祝福、平和の扉を開く

– 1111Hzの音楽で全てのブロックを解除し、宇宙から愛、富、祝福、平和を受け取る

– PS5proで無言プレイ中に精神障害のイーフト2025というタイトルのゲームをプレイ

– 中年の精神障害者に向けて、好きな曲を教えてほしいというリクエスト

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– うつ病の診断から10年経過した経験談

– 過食性障害(摂食障害)について、症状や治療方法を専門医が解説

– 本人が誤解されたままの本物の王女が勇敢に立ち向かうミニドラマ

– ミラクルと祝福を受け取るための音楽「1111Hz」の効果について

– 腎臓を提供することに迫られた女性が、本物の王女として再認識され、豪華な生活を送るようになるストーリー

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 発達障害に関する専門医が、子どもへの集中力の対処法やADHDの仕事術について解説

– 精神障害についての動画が含まれている

– 大統領選挙や連立政権に関する情報も含まれているが、精神障害に関する情報は他の動画に比べて少ない

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害

「精神障害」に関するYouTubeの話題です。

– 精神科医・樺沢紫苑が提案するお酒をやめるためのシンプルなルールについて

– 中国のテレビドラマで、妹が姉の葬儀に現れて家族の財産を取り戻すストーリー

– ユーモアや笑い、エンターテイメントの定義についての考察

– 夫の浮気が発覚し、妻が流産して徹底的に復讐するストーリー

– 不登校で発達障害の姉を持つ妹が姉の特性に対応できず涙する様子や、妹の切なる思いについての物語

関連するYouTube検索: https://www.youtube.com/results?search_query=精神障害