叱り方についてネットでいろいろ調べていると、「理屈はそうだけど、でも現実的に無理じゃね?」というものが多い。あまりにも、多い。

どうしても、批判されない記事を書くためには「理屈」や「論理」で子育てを考えますが、現場ではそうはいかない。もう少し、実用性の高い目安はないものか、仕方がない自分で作るか。

というわけで、子供の叱り方、というよりも「絶対に怒るべきところ」をしっかりと決めておいて、頭の中でシミュレーションしたフレーズ・叱り方を演技でも良いからやり遂げることで、再現性が高まるんじゃないかと思って、記事にしていきます。

一般的にはどんな時に叱るのか

まずは時代の変遷も含めて、親が子供を叱りつけるとき・場面ついて振り返っていきます。

子育てアンケートを読み解く

まずは、バンダイの雑誌についてくる懸賞ハガキと思しき媒体のアンケート結果を見ていきます。

1998年バージョン

男児

- 危ないことをしている(しそうな)時 12.3%

- 友達をたたいたり、意地悪した時 11.8%

- 弟妹をたたいたり、いじめた時 10.6%

- ご飯をきちんと食べない時 9.7%

- 公共の場で迷惑をかける時 8.8%

- わがままを言ったり、言うことを聞かない時 8.5%

- 悪さやいたずらをした時 6.6%

- 片付けをしない時 6.0%

- 行儀が悪いとき 5.4% 物や食べ物を大切にしない時 5.4%

女児

- 危ないことをしている(しそうな)時 14.1%

弟妹をたたいたり、いじめた時 14.1% - わがままを言ったり、言うことを聞かない時 12.6%

- 友達をたたいたり、意地悪した時 8.9%

- ご飯をきちんと食べない時 7.4% 行儀が悪いとき 7.4%

- 片付けをしない時 7.1%

- 悪さやいたずらをした時 6.3% 約束を守らない時 6.3%

- 公共の場で迷惑をかける時 3.0%

バンダイの雑誌に応募してきた際のアンケートです。

https://www.bandai.co.jp/kodomo/pdf/question39.pdf

なんとなく、ベネッセよりも我々の夫婦の生活圏に近い感じがして好感が持てます(懸賞大好き)

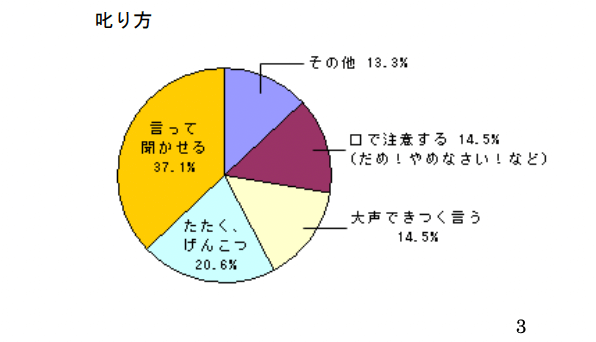

叱り方

よく見たら1998年なので、体罰が普通に上がってきますね。

- 言って聞かせる 37.1%

- 叩く、ゲンコツ 20.6%

- 大声できつく言う 14.5%

- (定型文で)口で注意する 14.5%

- その他 13.3%

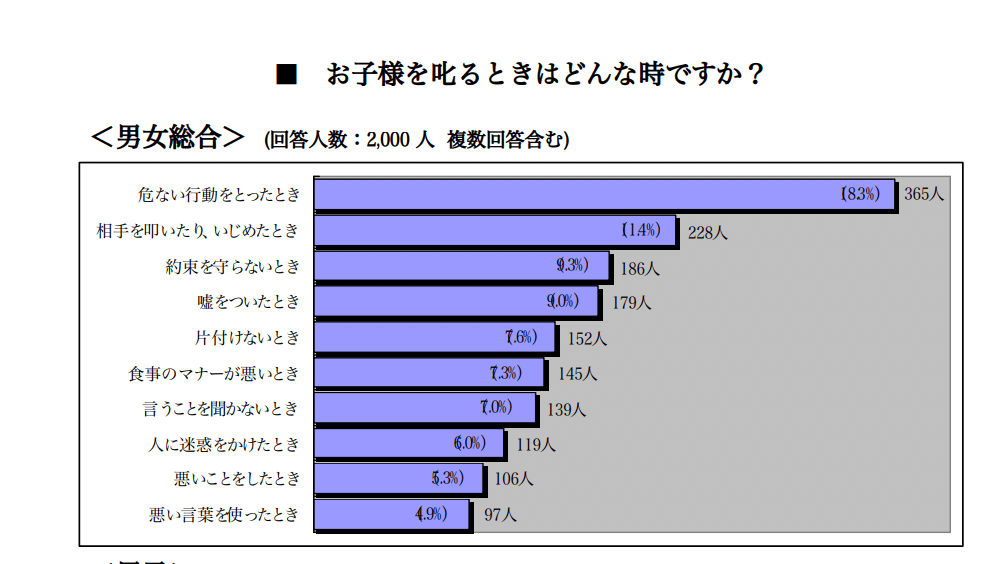

2006年バージョン

ちなみに、2006年にも似たようなアンケートをしているので参考までに。近年はそれほど面白いテーマでアンケートをしておらず残念です。懸賞がそれほどインセンティブにならなくなっている背景もありそうですが。

https://www.bandai.co.jp/kodomo/pdf/question133.pdf

やはり、「危ない行動」が第一位は変わらず。ただ、「ご飯食べない」で怒る割合がちょっと減ってますね。約束や、「嘘」と言うキーワードを拾い上げているのも変化がありそうです。

アンケート結果を見ていると、2006年でも、まだ威圧的な叱り方はしているようです。同時に、「威圧的に叱ることはよくない」と言う意見が出始めているのもこのくらいの時期からのようで、監修コメントで指摘されています。

つまり、「正しいこと」をしっかりと教えないといけないという価値観を親は持っている一方で、子供の人権や体罰について考えられ始めているのも、この時期だと言えます。

大声で怒鳴りつけることが「子供の人権を侵害する行為」であり、暴力と一緒だという認識は、この辺りから少しずつ浸透していくようですね。逆に言えば、これ以前は「正しいこと」ができるようになるまで威圧し続けるのを正しいとする考えが一般的であった、とも考えられます。

叱るべき危ない行動ってどんなこと?

まずは、事故原因などの資料をもとに、危ないことリストをあげておきます。ただ、世の中のご両親たちが、事故結果と事故原因の行動、行動に向かわせたリスクについて正しく紐づけられているかは疑問。

危ないことリスト

- 転落

- 溺水

- 火傷

- 刺傷・切創

- 交通事故

- 誤飲・誤嚥

- 切断・圧迫・窒息

事故が起きることは親はだいたいわかります。ただ、「何をどうすると事故が起こるのか」については予想もしなことがあったりして、なかなか注意しようにも注意しきれないものがあります。

後にも書きますが、致命的な事故に関しては、適宜消費者庁などから事故例として危険性を勧告する文章を出したりしてくれます。適宜チェックするのはしんどいですが、Twitterなど見ていれば共有してくれる人は結構いるので、アンテナを立てておけば情報は拾えると思います。

愛知県の子育てポータルサイトが、一般的な事故例については見やすい絵などを公開していますので、おすすめです。

リスクをアセスメントする

今回は、事故の解説ではなく、「子供への怒り方」なので、詳細は割愛しますが、怒るかどうかは「同じシチュエーションにならないようにするかどうか」で決まります。

致命的かどうか、重症度

例えば、ブラインドの紐であそぼうとしているとします。これは親が見ていれば安全と言えば安全ですが、親が見ていないときにやったら縊死の危険性があります。縊頸だけに限りませんが、致命的な事故は、仮に生存しても高い確率で後遺症が残ります。

繰り返されるかどうか、再現性の高さ

あまり書くと何だか悲しい気分になってくるのでやめますが、その時安全であっても、繰り返された時に危険かどうかでしっかりと怒るかどうかを決めます。

例えば、椅子から落ちて我が子は骨を折りましたが、落ちると痛いという苦い経験は危険行動の予防にはなります。ただ、骨折が放置されていれば発育不全や麻痺を残す可能性はあり、やはり「高いところで遊ぶ」ことには注意しておいた方がいいと思います。

一方で、子供の発育を見守るべき周囲の大人がみんな、椅子くらいの高さで注意するわけでもありません。実際、骨折くらいなら痛みから学ぶことの方が大きいとも言えるわけで、強く注意しない場合もあります。

この辺りは、価値観なども影響するので、「危険性をどこまで許容できるか」と言うところと、「曖昧な線引きを子供はどこまで理解してくれるか」でバランスをとりながら注意できるといいと思います。

周囲の意見を参考程度に調べる

実際、ベネッセの意見箱を見てみると、「少しくらいなら放置してみる」などの意見も結構見られます。私も、ローテーブルなら「落ちると痛い」ことは伝えて、本人に任せるかもしれません。でも、頭から落ちたら半身不随の可能性はありますからね。

https://kodomo.benesse.ne.jp/ap/pedia/manner/140/

危ないシチュエーションを知る

意外と少ない「一人での事故」

子供の事故のほとんどが、保護者が目を離した時か、保護者が一緒にいた時に起きています。世の親御さんは大変真面目で、ちゃんと一緒にいるところまではできるのですが、一緒にいる安心感が慢心に変わり、子供の事故を見逃してしまうケースは多いようです。

まぁ、小さいうちは一緒にいる時間の方が長いんだから、当たり前っちゃ当たり前だけどね。

危険行動を注意する私の体験談・考え

考えをまとめる際にメモしたものです。正解ではありませんが、考えるきっかけくらいになれば幸いです。

致命的なリスクを含んだ危険行動は必ず叱る

まずは、一貫して叱る必要があるのは「危険行動」です。これはどの発達段階でも共通して叱るべきことです。やめないと危ないからです。これは行動をやめるまで叱りますし、叱る前に一度制止させます。

注意・叱るよりも先に行動を止める

先に大きな声で「だめ」というと、子供が驚いて思わぬ行動をしてしまう可能性があるからです。とっさなので仕方がないのですが、注意よりも先に体を動かして子供を止めましょう。

その時大丈夫でもしっかり叱る

基本的に命の危険につながることは、その場面で大丈夫であっても必ず注意する必要があります。むしろ、注意しない場面があると子供が理解しづらくなるので、一貫して怒ります。

例えば、ストーブやガスコンロなど、子供はスイッチなどは触れてみたいもの。親がいる場面であればすごく危険ということはないのですが、子供が一人で使うと火事・火傷の危険性があり、最悪、命を落とす事故につながります。

叱ると決めたら毎回叱る重要性

まず、怒る頻度の話ですが、この手の注意は「100%」を目指します。少なくとも、子供にとって親に叱られるかもしれないと認知した場面では、必ず注意します。

一度スルーしたら「許可」と同意

わりと「まぁ、わかってそうだしいいか」とスルーすることがある親がいますが、このスルーは、こどもの中では「許可」と受け止める場合があります。次は親のいないところでやる可能性が出現しますし、同じ場面で親が注意することと注意しないことがあると、子供が混乱する原因になります。

例えば、いつも怒られていることで、本人も行動の後に「やっちまったな」という顔をしている場合には、本人の理解も確認する意味で「どうして怒られそうだかわかる?」と聞くなどがいいと思います。スルーはせず、かといって、怒鳴る必要もないので、本人が危険性を認知してリスクから遠ざかればそれでいいのです。

逆に、スルーするときは、親が「きっとわかってくれただろう」とか「一回くらいは大丈夫だろう」などと考えている時ですが、親が都合よく解釈する場面は、当然子供も都合よく解釈する場面なので、怒られなかったことをいいことに、行動が強化される可能性は高いです。

次に伝え方ですが、これは当然、こどもの発達・理解度に合わせる必要があります。

「危ないこと」を優先順位で考える

実際に、日常生活の中で「危ないこと」は一体どんなことでしょうか。この辺り、親の判断ではなく、統計データの方が役に立ちます。統計データは、製品に関する消費者庁や消防・救急関連のデータが注意喚起の意味合いもあって充実しています。

言葉を理解すると事故の性質は変わる

今回は「怒る」に着目しているのですが、実際、「怒る・怒られる」ことを子供が理解し始めると、事故の性質は変わってきます。

まず、救急搬送される件数で一番多いのは「1歳」です。動き始めてリスクに触れる回数が増えるが、自分での注意は難しいので、事故発生に気づいた時には大体緊急搬送です。体が未熟で防御策がないのも理由となりそうです。

逆に、注意の内容まで理解する年齢である4歳以降は緊急搬送の割合は急激に減ります。本人のリスクに対する理解度が(経験も踏まえて)上がることと、また親からの注意で発展して考えられることなどが考えられます。

4歳以降は、親の目を離れて行動する機会も増えるわけですが、その中でも緊急搬送件数が減るのは、怪我などした時の親の対応が落ち着いて「緊急ではない」と判断できることもあるとは思いますが、やはり子供自身の対応力というのが大事ではあると考えられます。

人を傷つける行動を怒る

次に怒らなければいけないシーンは、「人を傷つける」ことです。暴力もありますが、言葉についてもしっかりと教えていきたいところ。ただ、理解度を考えると「いつから怒る?」か、「どのように伝えるか」は難しいところです。

いつから怒る?

このページは気分次第で編集しているのであまり一貫性はないので恐縮です。

まず、人を傷つける「暴力・暴言」などの注意・躾はいつから始めるべきかを考えていきたいと思います。

言語理解から紐解く

発達段階の勉強になってしまいそうなので、ざっくりとした情報にしますが、1歳ごろには意味のある発語をします。月齢・年齢を重ねるにつれて、単語数は増えていきます。

ただ、すでに書いた通り、子供が親の発言をしっかり理解しているか、というとそうではありません。理解していないことは自己都合で解釈して補うので、例えば「わかればよし!」と言えば、わかったからもう一回やっていいのか、と考える子だっているわけです。

絶対に辞めさせたい暴力は「ダメ!」がわかったら

まず、暴力についてはやめさせたいところです。つまり、先程の「危険な行動」と同じくらいのタイミングで、「だめ」と伝えることは始めます。ただ、この危険な行動を取る時期というのは、活動範囲が広がっている時。言い換えると「色々怒り始める必要が出てくる時期」でもあります。

まず、親の中で「怒るべきことはなるべく最小に抑える」ことを意識します。親のメンタル負荷を減らす意味もありますが、基本的には怒られすぎると赤ちゃんはチャレンジしづらくなってしまうこと。加えて、怒られることが多くなると、「何がダメなのか」が曖昧になってしまうことがあります。

「ダメ」がわかるタイミングと合図

この、「だめ」の理解を推し量るのも大変と言えば大変で、親の感覚頼りになってしまうのですが、一応、目安のような物を考えてみます。

- 首を横に振る・×マークが「否定」である合図だと理解できる

- 「だめ」と伝えて行動が止まる

- 「だめ」を聞くと嫌がる

- 予測される「痛み」を怖がる、「不快」を避ける

- 表情があることを知る(これは1歳ごろ)

- 表情を読み取る(3歳ごろにはわかるらしい)

例えば、最初は子供が痛いことをしてきたときに、「痛い表情」をして見せてから、「これは痛いから、だめ」と短く叱ります。声のトーンも低くして「怒っている」ことが伝わるようにします。

キャーキャー騒いで「ヤメテー」というように怒ると、子供は喜んでしまうので注意。情動理解では「喜び」は認知しやすい表情で、親の喜ぶシーンでは声のトーンを上げていることが多いため。かつ、やっぱりきゃーきゃー言ってる親を客観的にみていると、滑稽に見える。

怒りの表情はわかっているが,怒りという情動を生起させるシナリオで実験協力者が怒りを読み取ることが できなかったということが推測される

また、不快感などについて自分で覚え始めたあとは、子供の行動で親が痛みを感じたら、しっかりと痛かったことを伝えます。自分も怪我などした時に痛みを感じる経験が増えると、徐々に「自分の痛み」と「相手の痛み」が同質のものだと理解していきます。

注射などをみて「痛いから」と怖がり始めても、想起されるものと痛みがつながってきている証拠になり、理解が深まってきたサインだと言えます。暴力などの痛みを伝え始めるにはいい機会です。

痛みを伝えるために、相手に同じように暴力をふるうケースは、単純に体罰です。

伝え方はシンプルに、一貫する

怒り方は、「痛い」と伝えること、表情でも示すこと、声のトーンは低くして、言葉は少なく「痛いからだめ」と統一します。この時、同じような行動をして試してくることもありますが、面倒がって注意しないことがあると、子供は「大丈夫な時もある」と学習します。つまり、親は気分で怒っているのだと見抜きます。

暴力に関しては「大丈夫な時」はないので、一貫して叱るようにします。ただ、ややこしいのが、「子供がわざとやったわけじゃない」パターンと、「わざと痛いことをして試してくる」時です。

わざとじゃない時は「痛かったこと」を伝えて、厳しくは叱りません。ただ、「次に同じことをしないようにしてほしい」ということはしっかり伝えておきましょう。

わざとやってくる場合は、愛情表現の認知が歪み始めているか、親の反応を試しているか、感情の機微が読み取れていないサインかもしれません。

どこまで怒る?

何に対して怒るか、と、怒り始めたらいつやめるかというポイントを解説します。

怒ること・対象

まず、「暴力」は受け手の感性で決まる部分もあり、子供としては「遊びのつもり」ということもあります。

すでに書きましたが、自分が不快に感じた時は、我慢せずにむしろ意識して表情を歪めたり「痛い」と伝えるべき。ただ、過剰にやりすぎると子供のメンタルが疲弊するので、あくまでも「不快であったことを伝えること」が目的であることは忘れずに。

暴力に似た行為

暴力に関しては、「行為」としてわかりやすいのですが、「言葉の暴力・暴言」や、「大きな声を出す」「不快な音を出す」「みたくないものを見せる」「汚いものに触れた手で触る」などの行為が、「相手の嫌がること」としてあげられることが多いように思います。

これも暴力と同様に「不快であること」をしっかりと伝えます。子供にとっては「親が喜んでいるのか」「悲しんでいるのか」は、割とわかりにくいもの。子供はちんちんを出して喜びますが、親も同様に喜んでくれる「サービス精神」でふざけている場合もあります。

特に、ちんちんとか言っている時、親もついつい笑ってしまうことがあるから、子供は簡単に親が喜んでくれる方法を見つけたと思ってやってしまうんですよね。大体、どの親も「きゃー」とか言ってしっかりと注意はしないから。

ただ、エスカレートするとTPOは当然弁えないのでイオンで裸になろうとするし、本当にやめてほしい時には、むしろ喜んでやるようになってしまいます。

親としては、TPOに応じて怒り方を変えていると思いますが、子供の場合は根本的にTPOを理解していません。空気読むのって大人でも難しいのに、「今は大きな声出しちゃだめ」と怒るパターンは結構多い。

曖昧な線引きならいっそ怒らない

同じように、不快な行為に対しても、「今はいいけど、他の時はダメ」みたいな曖昧なものに関しては、強く叱るかどうかは別として、毎回「嫌に感じる」ということは伝えてわかってもらう。

ただ、「どこかの誰かが怒るかもしれない」という基準で怒り始めると、怒る場面しかなくなっちゃうので、あくまでも「伝える」くらいでいいかな、とは思っています。

大人は怒りがちだけど、普通に考えたら、子供が悪いことをしてしまうのは当たり前のことで、社会側が受容した方が子供のためになると思うんですけどね。

怒る内容・叱る時間

怒り方は次の項目に書きますが、基本的にはどんな内容でも「短時間」で、かつ「一言」であることを心がけます。

犬の躾みたいになっちゃいますが、危ないことや人が嫌がることを注意するときは、とにかく「だめ」であることをまずはしっかりと伝える。最初の目標は「行動をやめる」ことになります。辞められたら、必ず「やめてくれて嬉しい」ということを伝え評価を共有します。

ADHD含め、子供は一度始めた行動をやめづらい

ADHD傾向があると尚更、一度始めた行動をやめることは難しいです。子供の場合は、行動の優先順位を立てる仕組みがまだ未熟なので、ダメと言われても「行動をやめる自分の姿」を想像できずに、「注意はされているけど夢中になって辞められない」行動は一択しかないのです。

まずは、危ないことから距離を取ります。あるいは、暴力をしたら、相手が子供なら少し距離を取る。相手が親なら、手を握るなどして暴力行為自体を一度ストップさせる。両親がいるなら、被害を受けていない親が対応する。

しばらく頭の中が「夢中になっていたこと」でいっぱいになっていますが、視界から外れると思考は次のものを探し始めます。この間にクールダウンさせて、行動が止まったらまずは一回褒めます。ここは必ずワンセット。後で解説します。

クールダウンして、自発的に状況を理解して謝ることなどできれば100点満点です。でも、基本的に100点を目指すことはありません。「悪いことを叱る」ことについては、理由よりも「行動制止」できればまずはマルがつけられます。

怒りのループにハマらないために

悪いことをすると、ついつい「理由」などを説明したり、説教を始めたくなるところですが、とにかくマルがつけられる段階で一度良しとします。

クールダウンした後に、少し振り返って「どんなことをした」か確認する。これが答えられれば、「相手は嫌がっていた」と伝える。これを知ることができれば、「悪いことの注意」は終わり。

子供の発達段階によって、「どうしたらよかったか」まで答えられればいいでのですが、これは「学習」領域に入るので、「注意」と同じフェーズでする必要はありません。答えられるに越したことはありませんが。

ちなみに、理由を答えられるレベルになると、子供は注意を受けた行動をする機会はぐんと減るようになります。ただ、これはやはりどこかの段階で、自分で「学習」したから。親が懇々と説教したからといって「理解」するものではないのです。

できたことだけではなく、やらなかったこと(我慢できたこと)でも評価する

だから、親としてはまず「危ないこと・悪いことをさせない」で子供にマルをあげる。親としての任務もそこで終わり。ただ、そこから先はお互いにメンタルに余裕がある時に「教育」として振り返りをさせたり、解釈を加えたりする。

怒ってヒートアップしているときは、親も言いすぎるし子供も理解できないし、いいことはほぼありません。「注意」と「理由づけ」は無理に同じ時にやることもないのです。

後になってくどくど怒る、とはまた違いますからね。本来、振り返りもその場でできるのが一番いいっちゃいいんですけど、これをセットにしちゃうと、注意に対しての不快感が強すぎて、子供が耳を塞ぐようになったり、「わかった」という返事だけを学習して思考停止しちゃうんですよ。

必ず「怒る」と「褒める」はセットにする

少し補足します。基本的に、親が怒るときは「筋書き」を頭で想定して、最後は「褒める」で終わるようにします。

もっとわかりやすく言えば、「褒める」で終わらせられない場面に関しては、説教や振り返りは行わない。感情で怒りはじめると、怒っている自分に嫌悪したり、子供のリアクションが「想定と違う」ことで余計に腹が立ったりします。この「終わりなき怒りのループ」で始めた注意は、お互いに不快感だけが残って、結局、なんの成果もないままに終わってしまうことが多いです。

「褒める」で終わることで、子供の頭の中では「正解」にたどり着けたとして頭の中がスッキリします。同じシチュエーションになった時に、「正解」で終わりたいので、ミスを繰り返すことが減ります。

一方で、「叱る・怒る」で終わった場合、子供の頭にしばらく「怒られた」というモヤモヤ感が残ります。残るとはいえ、内容を理解しているとは限りません。この場合、該当の場所に近づくことを避けたりして同じことを繰り返さないように学習するパターンもありますが、前述の通り、子供は脳の作業スペースが小さいので、パッと遊びたくなったら怒られるとしても損得勘定ができずに遊びます。つまり、怒られたからやめるということは怒られた内容を理解して自分で注意しようとしない限りはあり得ません。また、怒られたモヤモヤ感は脳の作業スペースを占領するので、せっかくの子供の独創性などが発揮されずに、子供の成長を阻害するばかりか、我々親の楽しみでもある「奇想天外な発想」を眺めることもできません。

怒る場合に、ちゃんと「褒める」で上書きしないと、叱った効果が得られない可能性が高いばかりか、育児全体に影響するデメリットがあるということですね。

先ほども書きましたが、「怒る」に関しては綿密な戦略が必要です。しかし、基本的には「感情起因」で怒りはじめることが多く、出口がなくて親としてもやめ時がはっきりしないことが多い。感情起因は感情が落ち着けばいいのだけど、子供とのコミュニケーションになるので、親が想定しているほど怒っている最中にクールダウンできない。なんだったら、子供の口答えでヒートアップしてしまうこともある。

このあたりを総合的に考えると、子供を怒る場合は、「行動制止でOK」くらいにしておいて、クールダウン後に図解でもしながら解説するのがいいのではないか、と考えています。

コメント

「いじめ 校長 某県」に関する最新情報です。

元高校校長の川田公長氏が、いじめ認知件数の実態について語る記事が掲載されました。九州のある県では、いじめ認知件数が全国平均の4分の1という異常な低さが指摘され、その背景には学校現場の複雑な事情があるとされています。記事では、ある男子生徒が女子生徒に対して強い口調で怒鳴った事例を通じて、いじめの定義や認定の難しさが浮き彫りになっています。川田氏は、学校経営の裏側や現場のリアルな状況を描写し、いじめ問題に対する理解を深めることを目的としています。

https://gendai.media/articles/-/162843

「認知 リスク リスク 関連」に関する最新情報です。

不眠症は認知機能の低下や認知障害のリスクと関連していることが、米メイヨー・クリニックの研究によって示されました。この研究は、高齢者を対象に慢性不眠症と認知機能の変化、脳の健康指標との関連を評価したもので、結果は「Neurology」誌に掲載されました。研究では、認知機能に問題のない高齢者を対象に、年1回の神経心理学的評価とアミロイドPETによる脳の画像評価が行われました。これにより、高齢者における適切な睡眠時間の重要性が示唆されています。

https://www.carenet.com/news/general/hdn/61954

「作業員 映像 事故」に関する最新情報です。

NEXCO東日本関東支社が公開した映像では、高速道路を走行中のトラックが作業員に向かって猛スピードで突っ込む様子が捉えられています。この事故により作業員が命を落とす事例が多発しており、2020年から2022年にかけて工事規制侵入事故が増加しています。NEXCOはドライバーに対し、規制箇所での安全運転を呼びかけています。映像を見た人々からは恐怖の声が寄せられています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/nexco-kanto_jp_694e5799e4b06782d2040e16

「アンケート 大刀洗町 アンケート 実施」に関する最新情報です。

大刀洗町では、町への関心や愛着を高めるための取り組みの効果を測るために、魅力や認知度に関するアンケートを実施しています。これまで、国内外での知名度向上を目指し、様々なPRイベントやメディアを活用してきました。アンケートは約3分で回答でき、町を知っている人も知らない人も、幅広い意見を求めています。皆さまの協力をお願いしています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000561.000041975.html

「こども 暴力 こども 暴力」に関する最新情報です。

こども家庭庁は、2025年12月25日に「こども性暴力防止法」の施行を1年後に控え、認定・法定事業者マーク「こまもろう」を発表しました。このマークは、性暴力から子どもを守るために適切な取り組みを行う事業者に表示され、認定事業者用と法定事業者用の2種類があります。発表会にはお笑い芸人のダンディ坂野さんがゲストとして登壇し、家庭での子どもとの向き合い方について語りました。「こまもろう」という名称は「子どもを守ろう」という意味を込めており、デザインは親しみやすく、子どもたちにとっても見つけやすいものとなっています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000174205.html